Da unificação

Sérgio Buarque de Holanda, em seu instigante ensaio, hoje um clássico da nossa historiografia, “A herança colonial — sua desagregação”, afirma logo nas primeiras linhas que “no Brasil, as duas aspirações — a da independência e a da unidade — não nascem juntas e, por longo tempo ainda, não caminham de mãos dadas.” Para o historiador o estopim da independência, pode ser localizado na eclosão da Revolução Liberal do Porto de 1820. No que diz respeito à unidade, embora a sanha desta já estivesse nos cálculos do projeto político por detrás da transladação da aparelhagem burocrática-estatal joanina para o Rio de Janeiro em 1808, da qual resultou em 1815 na elevação do Estado do Brasil à categoria de Reino, unido ao de Portugal e Algarve, e, por conseguinte, na redefinição das antigas capitanias-gerais da América Portuguesa em províncias do novo Reino, a verdade é que:

(…) no tempo do rei velho [D. João VI] o país parecia organizado como uma “espécie de federação, embora a unidade nacional devesse, ao contrário, ser mais favorável aos progressos de toda ordem”. Essa unidade, que a vinda da Corte e a elevação do Brasil a Reino deixara de cimentar em bases mais solidas, estará ao ponto de esfacelar-se nos dias que imediatamente antecedem e sucedem à proclamação da Independência. Daí por diante irá fazer-se a passo lento, de sorte que só em meados do século [XIX] pode dizer-se consumada.

Se, no momento da ruptura do Império luso-brasileiro, o cenário da sua porção americana era o da clara e inequívoca ausência de unidade, tal qual sustentado por Sérgio Buarque, situação bem adversa se dava quando analisado o complexo imperial português no Atlântico Sul em que as suas margens americanas e africanas, em especial, mas não somente, a costa fluminense e a angolana encontravam-se unificadas há quase dois séculos.

A unificação entre o Brasil e Angola remonta a meados do século XVII, mais especificamente ao contexto das incursões holandesas sobre o complexo imperial português no Atlântico quando, imediatamente na sequência da ocupação de Pernambuco e da Zona da Mata açucareira em seu entorno pela Companhia das Índias Ocidentais da Holanda, na década de 1630, Joham Maurits van Nassau-Siegen (mais conhecido pelas bandas de cá por João Mauricio de Nassau) organizou desde o Recife recorrentes expedições com o objetivo de atacar e conquistar as possessões portuguesas ao longo da costa atlântica da África no intuito de assegurar o fluxo contínuo e irrestrito de escravizados para os engenhos do “Brasil Holandês.” Com efeito, já em 1637, Nassau enviou uma frota para capturar o Castelo de São Jorge da Mina, feitoria portuguesa no Golfo da Guiné (atual Gana), onde os holandeses permaneceram instalados até 1872. Apesar da tomada bem-sucedida de Elmina, como a feitoria passou a ser conhecida a partir de então, ela não era capaz de abastecer sozinha a alta demanda dos “moinhos de moer gente” — para usar a expressão consagrada por Darcy Ribeiro — dos engenhos pernambucanos, de modo que, em 1641 Nassau organizou uma segunda expedição com o objetivo de tomar o Reino de Angola e Benguela do controle português.

O que os portugueses denominavam por Reino de Angola e Benguela em meados do Seiscentos — e na realidade até meados do Oitocentos — nada mais era que duas cidades portuárias povoadas por europeus e por população mestiça localizadas ao sul da foz do rio Congo, na costa Centro-Oeste da África, a saber: São Paulo d’Assunção de Luanda e São Felipe de Benguela. Mesmo os presídios (vilas fortificadas) situados mais para dentro do interior não ultrapassavam mais que algumas centenas de quilômetros da costa e, como bem lembra Alberto da Costa e Silva, não passavam de “ilhas em territórios controlados por africanos e [que], sem o consentimento de seus reis e pagamento de impostos, nesses territórios não se comerciava, nem por eles passavam caravanas”.

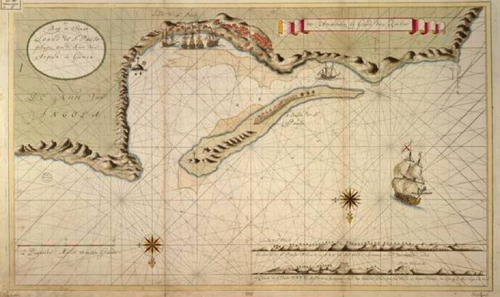

Figura 1. Representação da baía na cidade de Luanda de São Paulo, localizado em frente à cidade de Luanda, capital de Angola.

(“A baía na cidade de Loanda de São Paulo”, Mapa de Gerard van Keulen, Leiden University Libraries. Reprodução)

Fato é que, menos de um século após a abertura do tráfico atlântico de escravizados a região já havia se convertido no maior mercado escoador de cativos para a América Portuguesa. Segundo as estimativas reunidas na base de dados “Slave Voyages”, entre 1601 e 1650 pouco mais de 356 mil escravizados foram embarcados para o Brasil desde algum ponto do Centro-Oeste da África, logo, na faixa litorânea compreendida pelo Reino de Angola e Benguela, contra pouco mais de 20 mil almas provenientes da Senegâmbia, das baías do Benin e Biafra e da Costa do Ouro, todas na África Ocidental. A imensa maioria de centro-africanos importados para a América Portuguesa na primeira metade do Seiscentos foi direcionada para o nordeste, então região mais rica e produtiva do Brasil: foram 127.330 cativos desembarcados na Bahia e 132.856 sujeitos despejados em Pernambuco. O Rio de Janeiro e adjacências, região periférica da cultura canavieira Seiscentista, recebeu uma parcela menor, mas nem por isso menos impressionante de 94.948 centro-africanos. Outros 1.864 escravizados do centro-oeste africano foram ainda distribuídos em pontos indeterminados da América Portuguesa. Estes números asseveram a máxima proferida à época pelo padre jesuíta luso-brasileiro Antonio Vieira de que “sem negros, não há Pernambuco, e sem Angola, não há negros”, melhor ainda, “sem Angola, não há Brasil”.

Não surpreende assim que, com Portugal sem recursos militares e financeiros para fazer frente às forças holandesas, o “socorro de Angola” — como aparece usualmente descrito na documentação da época — tenha todo ele sido organizado pelos negociantes do Rio de Janeiro, liderados por ninguém mais, ninguém menos que Salvador Correia de Sá e Benevides, então principal negociante de escravizados do Rio, cujos negócios se estendiam de Buenos Aires até o Potosí. Conforme descrito por Elias Alexandre da Silva Correia, na segunda parte de sua “História de Angola” publicada no final do Setecentos, “de 15 embarcações que compunham a nova Armada”, saída do Rio de Janeiro em maio de 1648 para reconquistar Angola, “quatro foram compradas à sua custa; e providas todas das lotações, e guarnições competentes” para atender os cerca quase dois mil homens recrutados para a missão, tendo 900 deles sido custeados, ainda segundo Silva Correia, pelo próprio Sá e Benevides.

Como sublinha Alencastro, a reconquista de Angola por forças e capitais do Brasil alterou o “esquadro do sistema colonial no Império [Português] do Ocidente”, abrindo “espaço para a cogestão lusitana e brasílica no Atlântico Sul”. Com efeito, de 1648 a 1825, ou seja, da reconquista de Angola até o reconhecimento por Portugal da independência do Brasil, ao menos 15 dos 42 governadores de Angola nesse período passaram, antes ou após ocuparem o cargo, por um posto administrativo na América Portuguesa. Sá e Benevides foi um deles: governador do Rio de Janeiro (1637-1642), governador de Angola (1648-1652) e governador e capitão-general da Repartição do Sul — englobando as capitanias meridionais do Estado do Brasil — (1659-1662). Outros governadores de Angola foram ainda selecionados entre a dita “nobreza da terra” do Brasil, casos de: Luiz Fernandes de Souza Chichorro (1654-1658), André Vidal de Negreiros (1661-1666), Antonio de Almeida Soares Portugal (1749-1753), José de Oliveira Barbosa (1810-1816) e Luiz Motta Feio Torres (1816-1819). Trocando em miúdos, era quase como se o posto de governador de Angola estivesse hierarquicamente vinculado aos quadros administrativos do governo-geral do Brasil.

A dependência do governo de Angola ao do Estado do Brasil era tamanha que era usual a correspondência entre os administradores de Angola e os do Rio de Janeiro e, já no Setecentos, após a criação do Vice-Reinado do Brasil, com os vice-reis também instalados na cidade carioca. Os assuntos tratados nestas correspondências, hoje sob a guarda do Arquivo Nacional, possuíam natureza diversa. Eram pedidos para que fossem remetidos degredados por crimes comuns para Angola no intuito de colonizar e “branquear” a população do Reino. Solicitações para que se enviassem cavalos frente a escassez destes animais naquela parte da África. Mesmo a defesa do Reino após a reconquista, diante de novas incursões estrangeiras e, principalmente, frente aos recorrentes ataques promovidos pelos chefes locais contrários à presença portuguesa na região eram deixados a cargo direto dos administradores do Brasil responsáveis pelo envio de tropas, madeira, armamentos, guarnições e medicamentos. Não por acaso, Lisboa autorizou o Tesouro do Rio de Janeiro a resgatar fundos diretamente do Tesouro de Luanda.

Assuntos de ordem religiosa também entravam na pauta, visto que, como descreveu Silva Correia, “os clérigos nacionais [eram] poucos [e] os missionários não [sobre]vivem”, a solução era recorrer ao envio de clérigos do Brasil, o chamado clero branco. A maioria, porém, satiriza o cronista de final do Setecentos, era de “clérigos ambulantes, comissários do seu próprio cabedal (…) [com] gosto no comércio”. A magistratura não escapava à regra, de modo que, como observa Nuno Camarinhas, “diversos magistrados da Relação da Bahia foram enviados à África para promover devassas ou outro tipo de comissão especial”.

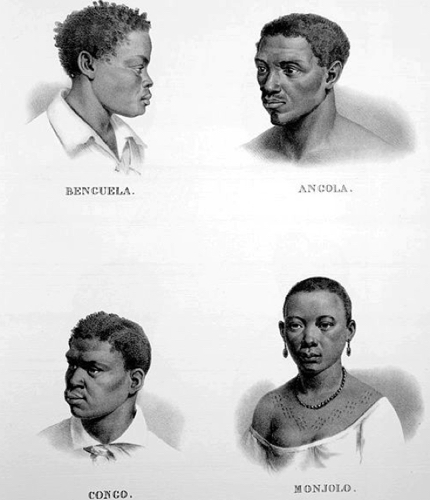

Figura 2. Angola teve uma intensa atividade política em prol da união com o Brasil entre 1822 e 1825, mas que foi minimizada pela historiografia oficial

(“Escravos de Benguela, Angola, Congo e Monjolo”, de Johann Moritz Rugendas. Reprodução)

E, para não dizer que não falamos da vitalidade do comércio pós-reconquista, segundo a estimativa da “exportação da escravatura” desenvolvida por Silva Correia em 1786, a média anual de escravizados exportados pelo porto de Luanda e Benguela no final do Setecentos girava em torno de 16 mil almas, que segundo ele, satisfaziam “a maior parte do Brasil”. As estimativas mais atualizadas da base “Slave Voyages” corroboram a projeção para a década de 1780 desenvolvida por Silva Correia, indicando que a média anual do volume de exportação de escravizados da região Congo-Angola para o Brasil no período variou entre 17 e 20 mil almas no período. Os dados disponíveis ainda atestam a inversão do quadro apresentado na primeira metade do século anterior com relação às zonas de desembarque, ao passo que, dos pouco mais de 185 mil escravizados centro-africanos chegados ao Brasil entre 1781 e 1790: 119.080 foram remetidos para o Rio de Janeiro; 33.075 para a Bahia; 28.565 para Pernambuco; e outros 4.494 para o Grão-Pará . Era, justamente, esta pujança do comércio negreiro que alimentava uma mobilidade sui generis entre os negociantes de Luanda e Benguela com seus sócios do Brasil, em especial com a comunidade de traficantes do Rio de Janeiro, com os quais estavam ligados não só por laços empresariais, como familiares.

“O Reino de Angola e Benguela já se encontrava há muito unificado ao Brasil quando a corte dos Bragança se instalou no Rio de Janeiro, no início do século XIX, fazendo desta o novo centro de poder de todo o Império português.”

O Reino de Angola e Benguela já se encontrava há muito unificado ao Brasil quando a corte dos Bragança se instalou no Rio de Janeiro, no início do século XIX, fazendo desta o novo centro de poder de todo o Império português. De modo que a presença do governo Joanino no Brasil (1808-1821) apenas reforçou laços antigos, já bem costurados, ao retirar do caminho alguns óbices, a exemplo da proibição ao ensino superior. Entre as melhorias implementadas por D. João VI na urbe carioca imediatamente à sua chegada está a criação da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro que, ao lado da Escola semelhante criada no mesmo ano na Bahia, respondia pelas primeiras instituições voltadas ao ensino superior do país. Em 1811, para tentar sanar a falta de profissionais qualificados da saúde em Angola, o governo Joanino criou uma linha de fomento a estudantes naturais daquele Reino que comprovassem ter os primeiros estudos concluídos e que mostrassem alguma aptidão para a dita “arte cirúrgica”. Estes estudantes, recebidos pela Escola de Medicina do Rio, tiveram seus gastos com passagens, hospedagem, alimentação e vestuários pagos pelo Tesouro Público do Brasil ao longo dos cinco anos do curso. Ao fim do qual, regressaram a Angola para exercer o ofício para o qual haviam recebido formação.

Assim, ao tempo do regresso da corte Joanina para Lisboa, ao contrário do que se verificava na relação distante e, por vezes, conflituosa do Rio de Janeiro com as demais províncias do Brasil, a relação daquela com o Reino de Angola e Benguela era próxima e comungante. Tanto isso é certo, que houve quem almejasse e trabalhasse abertamente pela sua adesão à causa emancipacionista emanada e liderada desde o Rio de Janeiro.

Da desagregação

Durante a sessão de 17 de junho de 1822 das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, reunidas em Lisboa, quando ainda se buscava costurar a viabilidade política do Império luso-brasileiro, a comissão dos deputados brasileiros, liderada pelo deputado o Sr. Andrada Machado (irmão de José Bonifácio, o poderoso ministro do primeiro gabinete de D. Pedro I), propôs a criação de dois Congressos distintos e independentes, sendo um no Reino do Brasil, outro no de Portugal e Algarve. Pela proposta, os Congressos funcionariam como uma espécie de câmara baixa, nos quais os deputados legislariam sobre questões internas de seus respectivos Reinos, ficando suas decisões condicionadas à posteriori aprovação das Cortes Gerais — a câmara alta do Império luso-brasileiro — e, por fim, à sanção do rei no caso do Reino lusitano, e do regente no caso do Reino brasileiro. Ainda de acordo com a proposta apresentada pela comissão brasileira, “as províncias da Ásia, e África Portuguesa” seriam instadas a declarar a qual Reino desejavam se unir “para terem parte na respectiva representação”.

Àquela altura, os três deputados eleitos por Angola para as Cortes ainda não haviam chegado em Lisboa, encontrando-se todos eles no Rio de Janeiro. Curiosamente, a resposta dos deputados angolenses ocorre quase que simultaneamente à apresentação da proposta pela comissão brasileira nas Cortes em Lisboa, tendo a manifestação de dois deles sido publicadas na edição de 20 de junho de 1822 do “Correio do Rio de Janeiro”. Em vista disso, é razoável presumir que a proposta de consultar os deputados das províncias ultramarinas portuguesas sobre qual Reino desejariam estar diretamente vinculados tenha sido um estratagema pensado pelo “gabinete dos irmãos Andrada” para atrair as províncias africanas, nominalmente a de Angola, para o Reino do Brasil; não sendo improvável que o próprio José Bonifácio tenha tratado deste assunto com os deputados angolenses reunidos no Rio de Janeiro.

Os deputados Euzébio de Queirós Coutinho da Silva (pai de Euzébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara, que viria a ser Ministro da Justiça no Segundo Reinado) e Fernando Martins do Amaral Gurgel e Silva manifestaram-se prontamente pela incorporação de Angola “como o forem as outras províncias marítimas do Brasil”. Ao passo que o deputado Manuel Patrício Correia de Castro se manifestou contrário à adesão, tendo sido o único a seguir viagem para Lisboa e tomar posse nas Cortes.

Figura 3. Coroação de D. Pedro I pelo Bispo do Rio de Janeiro, José Caetano da Silva Coutinho, em 1 de dezembro de 1822, na capela do Paço Imperial.(“Coroação de D. Pedro I”, de Jean Baptiste Debret. Reprodução)

Em suas manifestações dirigidas aos seus concidadãos de Angola, tanto Euzébio de Queirós, como Amaral Gurgel procuraram justificar sua posição em vista da volumosa relação comercial e da proximidade geográfica de Angola ao Brasil, em oposição ao exíguo comércio e da assombrosa distância daquela com Portugal. Todavia, temos razões para acreditar que eles tivessem interesses particulares na questão. Senão vejamos, embora eleito como primeiro representante de Angola, tendo obtido a maioria dos votos, Euzébio já residia no Brasil desde 1816. Aqui deu prosseguimento à sua carreira na magistratura iniciada ainda na África. Em fevereiro de 1818 foi nomeado Ouvidor da comarca de Serro Frio (atual Serro), na província de Minas Gerais; onde também ocupou o posto de Provedor da Fazenda dos Defuntos e Ausentes. Dali seguiu para o concorridíssimo posto de Desembargador da Relação da Bahia, o mais antigo tribunal de justiça do Brasil. Quando da sua eleição para deputado nas Cortes de Lisboa por Angola, Euzébio ocupava o posto de Desembargador da recém-criada Relação de Pernambuco, onde acumulava ainda o cargo de Procurador da Coroa e Real Fazenda. Não sem razão, José Honório Rodrigues é categórico ao afirmar: “Euzébio de Queirós preferia servir na Relação [de Pernambuco], como procurador da Coroa [do Brasil], por nomeação de José Bonifácio, do que nas Cortes”. Com efeito, seu apoio à causa brasileira foi muitíssimo bem recompensado, pois, em 1825 tomou assento na Casa de Suplicação do Rio de Janeiro como Desembargador dos Agravos. Em 1827 voltou para a Relação da Bahia, desta vez no cargo de Chanceler. No mesmo ano foi graduado Desembargador da Mesa do Desembargo do Paço. E, em 1828, foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, instituição máxima do judiciário brasileiro ao tempo do Império.

Por sua vez, Fernando Martins do Amaral Gurgel e Silva vinha de uma família poderosa e influente com ramificações tanto do lado de cá, como do lado de lá do Atlântico Sul. Roquinaldo Ferreira recorda, por exemplo, que, em 1726, um ancestral homônimo do deputado angolense, natural do Rio de Janeiro, foi sentenciado ao degredo para Angola pelo crime de assassinato. Já na África, o Amaral Gurgel degredado ingressou no serviço militar, sendo enviado para os sertões de Angola, mais precisamente para a feira de Cassange, no centro-norte de Angola, o maior mercado de escravos da hinterlândia de Luanda. Segundo Ferreira, eventualmente aquele Amaral Gurgel se tornou a maior autoridade portuguesa no Cassange e “sua posição era tão importante que o chefe dos Cassange ‘frequentemente lhe concedia o poder de prender’ africanos para escravizá-los para os portugueses”. O episódio em torno deste ancestral do deputado angolense é ilustrativo, pois a família Amaral Gurgel se encontra indistintamente ligada à história do tráfico atlântico de escravizados de Angola para o Brasil. Isso explique, talvez, porque o deputado preferisse tomar assento na Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, do que nas Cortes Gerais em Lisboa. Ele até solicitou dos “ilustres angolenses” da Junta Provisória de Governo de Angola que lhe enviassem “instruções em uma maneira clara, e decisiva” com relação a qual das duas casas integrar.

É certo que Eusébio de Queirós e Amaral Gurgel esperavam que a Junta Provisória referendasse a união de Angola com o Brasil. Até porque, a ideia contava com o apoio da maioria dos membros da Junta, “um clube de negociantes de escravos”, segundo as palavras do governador-geral Cristóvão Avelino Dias, que “governava (…) em seu benefício”. A exceção era seu presidente, o português D. Frei João Damasceno da Silva Póvoas, bispo da diocese de Angola e Congo. Contando com o apoio do contingente militar português local, Frei João Damasceno conseguiu impedir que a Junta Provisória se manifestasse oficialmente a favor da causa brasileira: o que lhe rendeu grande impopularidade em Luanda e no Rio de Janeiro, onde foi alvo de incontáveis “insultos impressos” — para usar a expressão de Isabel Lustosa — tendo, inclusive, o seu retrato queimado e suas cinzas jogadas ao mar, cena digna do costume da malhação de Judas.

Se em Luanda o potencial de sublevação dos partidários à união com o Brasil encontrava obstrução na presença de forças militares leais a Portugal, em Benguela a situação era outra. Lá, a Junta Provisória não só era quase que exclusivamente composta por membros simpáticos ao Brasil, como o seu presidente, Domingos Pereira Diniz, “homem preto e ambicioso de governar”, nas palavras do governador local deposto, era o grande patrocinador do ideário de união senão de toda Angola, ao menos de Benguela ao Brasil. Com efeito, sob a sua presidência, a Junta Provisória local fez chegar ao Rio de Janeiro uma série de documentos em louvação, apoio e adesão à autoridade D. Pedro I — quando este ainda respondia na qualidade de príncipe-regente — propositalmente publicados na “Gazeta do Rio”, o jornal oficial do governo brasileiro, em outubro de 1822. Não obstante, após a chegada em Benguela das notícias da proclamação formal de Independência do Brasil, Domingos Pereira Diniz ordenou o hasteamento da “bandeira do café e tabaco”, isto é do pavilhão imperial brasileiro, “na fortaleza de S. Filipe”.

Para conter o movimento secessionista de Benguela e evitar que este impulsionasse distúrbios semelhantes em Luanda, no final de 1822 as Cortes Gerais nomearam novos administradores coloniais em substituição das Juntas Provisórias e autorizaram o envio de um Batalhão Expedicionário com 435 soldados para Angola. Pouco depois de tomar posse, o novo governador-geral, Cristóvão Avelino Dias, informou ao governo português existir em todo o Reino de Angola “um numeroso partido a fazer causa comum com o Brasil, pondo-se de baixo da sua proteção”. Tal partido, prosseguia Avelino Dias, “é principalmente dirigido por alguns homens ricos, cujos interesses estão intimamente ligados com o comércio da escravatura para os portos do Rio de Janeiro e Pernambuco”. O novo governador de Benguela, João Antônio Pussich, descreveu impressão parecida após destituir a Junta local e pôr fim ao plano de secessão patrocinado por Domingos Pereira Diniz: “posso afirmar (…) que nesta província reina um grande Partido Brasileiro, e mui pequeno o Europeu; e que pela Junta Governativa sempre foi oprimido o Partido Europeu, e triunfante o Partido Brasileiro”. E foi além, ao acusar “o governo do Rio de Janeiro [de] legisla[r] para esta província da mesma maneira que o podem fazer as Cortes de Portugal”.

As autoridades interventoras das Cortes Gerais em Angola instauraram uma verdadeira devassa no intuito de desmantelar o famigerado “Partido Brasileiro”. Por força de decreto de 5 de maio de 1823, Pussich ordenou o sequestro das propriedades urbanas, embarcações, bens e mercadorias dos simpatizantes bem como dos “súditos do rebelde governo brasileiro” em Benguela; ato estendido a toda Angola pelo decreto de 2 de junho baixado por Avelino Dias. A medida levou os comerciantes brasileiros e seus sócios de Benguela a tramarem uma sublevação, em que pretendiam aprisionar o governador local, romper relações com o governo de Luanda para dispor de tempo e embarcar os bens e escravos dos sublevados para o Rio de Janeiro, onde ainda almejavam pedir socorro diretamente ao imperador D. Pedro I para depor o governo de Avelino Dias e concretizar a união de Angola ao Brasil. No final das contas, a sublevação só não ocorreu porque foi delatada a tempo, o que permitiu às autoridades portuguesas prender e punir os “sediciosos e perturbadores da tranquilidade pública”.

Os sediciosos mais ricos e poderosos sofreram penas brandas, a exemplo de Domingos Pereira Diniz banido para Luanda, enquanto os mais pobres tiveram penas mais severas, caso de Joaquim Lopes dos Santos, homem negro, alferes do Batalhão dos Henriques de Benguela, deportado para Luanda e mais tarde para o Rio, onde, em 1824, publicou um panfleto crítico aos atos tomados por João Antônio Pussich, publicado pela Imprensa Nacional, órgão subordinado à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda.

Fato é que, embora o governo de D. Pedro I tenha dado vivas provas de apoio moral aos planos de seus partidários em Angola, como comprovam a publicação das manifestações dos deputados angolenses eleitos para as Cortes Gerais, dos ofícios recebidos da Junta Provisória de Governo de Benguela e do ácido panfleto de Santos contra Pussich, todos, cumpre frisar uma vez mais, vindos à público por órgãos de imprensa simpatizantes ou do próprio governo brasileiro, nenhuma medida de apoio político-militar concreta foi esboçada pelas autoridades do Rio de Janeiro.

Fatores de ordem interna e externa explicam a ambiguidade do governo brasileiro em relação à questão angolana. Ocupado até meados de 1824 com a subjugação das províncias rebeladas do Norte e do Sul, o regime de D. Pedro I não podia se dar ao luxo de expandir o teatro das operações militares para a costa atlântica da África. Ademais, seria difícil supor que a Grã-Bretanha, principal potência econômica e militar do período, envolvida ativamente na campanha em prol da abolição do tráfico atlântico de escravizados, permitiria a anexação de Angola pelo Brasil, se isso significasse — como, aliás esperavam os partidários angolenses da causa brasileira — a manutenção do comércio negreiro. Tanto o é que, foi a Grã-Bretanha, mediadora da celebração do Tratado de Amizade e Aliança de 1825 entre Brasil e Portugal, que incluiu a cláusula em que “Sua Majestade Imperial [D. Pedro I] promete não aceitar proposições de quaisquer colônias portuguesas para se reunirem ao Império do Brasil”, pá de cal no projeto de constituição do Reino Unido do Brasil, Angola e Benguela.

Do esquecimento

Apesar da intensa atividade política verificada em Angola, entre 1822 e 1825, em prol da união com o Brasil, acompanhada de perto — e em alguns momentos até respaldada — pelo governo brasileiro, é interessante observar como a questão angolana foi — e, ainda é — minimizada pela historiografia nacional sobre a independência. Ao ponto de ser esquecida, ou, quando muito, tratada como um acontecimento menor ocorrido à margem de outros eventos “mais importantes” que marcam o processo brasileiro de emancipação.

Esta tendência em apequenar o papel de Angola na história da independência do Brasil tem origem na historiografia brasileira da Independência, para quem a história da nossa emancipação política reduz-se à da construção de um Estado unitário.

Esta tendência em apequenar o papel de Angola na história da independência do Brasil tem origem naquilo que Evaldo Cabral de Mello chama de “tradição saquarema” na historiografia brasileira da Independência, isto é, a historiografia da corte fluminense e dos seus epígonos da República, para quem a história da nossa emancipação política reduz-se à da construção de um Estado unitário”. Em outras palavras, de uma história apologética do mito de uma suposta unidade territorial pré-nacional preservada pela Monarquia, que diferia o caso brasileiro do processo de emancipação das Repúblicas sul-americanas vizinhas, marcadas pela divisão política e pela fragmentação territorial. Neste sentido, visto que o ideário de unificação de Angola ao Brasil não pôde ser concretizado em razão das limitações políticas internas e externas impostas ao regime de D. Pedro I, que, em última análise impediram o seu governo de envolver-se de forma mais clara e assertiva na questão, não surpreende que o episódio tenha sido talhado pelos idealizadores da história oficial vinculados ao regime monárquico.

Isto é o que verificamos na “História da fundação do Império brazileiro”, do historiador, biógrafo, escritor e político do Partido Conservador — logo um Saquarema — João Manuel Pereira da Silva, publicada em sete volumes, entre 1864 e 1865. Considerada a obra de maior fôlego — com mais de 2.658 páginas — dedicada à emancipação política do Brasil produzida pela historiografia saquarema, no que tange a participação de Angola limita-se a indicar que os deputados angolenses eleitos para as Cortes Gerais arribaram no Rio de Janeiro, sem nem se quer citar seus nomes, nem entrar no mérito de suas manifestações pró e contrárias à adesão com o Império do Brasil.

Francisco Adolfo de Varnhagen, visconde de Porto Seguro, autor de “História Geral do Brasil” (1854) e principal historiador do regime monárquico, em sua obra póstuma “História da Independência do Brasil” (1916), “construída”, como lembra Wilma Peres da Costa, “a partir da máquina do Estado [Imperial] e de seus canais letrados”, segue a narrativa de silenciamento apregoada pela historiografia saquarema quanto aos malfadados eventos anexionistas e pró-brasileiros tido lugar em Angola nos anos de 1820, limitando-se a dizer o seguinte sobre aqueles acontecimentos:

Chegou a notícia de haver Benguela aclamado o imperador, não havendo Luanda seguido igual exemplo, por se haver oposto o bispo [Frei João Damasceno]. Talvez por esta circunstância, ordenou o governo [de D. Pedro I] que Angola fosse compreendida nas providências dadas contra Portugal, e proibiu ao banco [do Brasil] a efetuar à cidade de Luanda um empréstimo de 100:000$000 em metal (…)

Lançada por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), às vésperas das comemorações do Centenário da Independência, a obra póstuma de Varnhagen exerceu grande influência sobre os investigadores do período, dentro e fora do Instituto. Tanto que, como analisa Eduardo Luiz Flash Käfer, “outra importante obra acerca do assunto e reconhecida pela historiografia nacional, publicada também durante as efemérides do centenário, “O movimento da Independência”, de Oliveira Lima, igualmente recorria e dialogava com o trabalho de Varnhagen”, e igualmente peca pela exclusão de Angola no quadro histórico da emancipação política brasileira.

Porém, a ausência de Angola na historiografia devotada ao escrutínio do processo de desagregação do Império luso-brasileiro não pode ser explicada unicamente por conta da força da tradição historiográfica saquarema, ela também é resultado do racismo e da visão de mundo eurocêntrica da nossa elite intelectual, política e diplomática ao tempo de um regime econômico liberal e politicamente excludente como o da Velha República. Prova disto é que, entre 1922 e 1925, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma coletânea denominada “Arquivo Diplomático da Independência”, em que tornou pública uma série de documentos relativos ao relacionamento internacional do Brasil quando da conquista da sua autonomia. Dividido em seis volumes, o Arquivo trata das relações do Brasil com a Grã-Bretanha (volumes 1 e 2); com a França, Santa Sé e Espanha (volume 3); com a Áustria e os Estados alemães (volume 4); e, com Portugal, a antiga metrópole (volume 6). O único volume que quebra com o predomínio europeu é o quinto, que versa sobre o relacionamento com os Estados Unidos e com os Estados do Prata — leia-se: Uruguai, Paraguai e Argentina — evidenciando o completo desconhecimento/negligenciamento das comunicações com os Estados americanos do Pacífico. Não há, portanto, nenhum volume no Arquivo que trate das relações do Brasil com a África atlântica. Que, aliás, eram muitas e duradouras como foi demonstrado com brilhantismo por Pierre Verger. Recorde-se, afinal, que o Obá (rei) Ajan, de Onim (atual Lagos, capital da Nigéria) enviou seu embaixador ao encontro de D. Pedro I a fim não só de reconhecer a independência do Império, mas também no intuito de oferecer ao Brasil o monopólio sobre o porto do seu Reino, então principal escoadouro dos escravizados na costa da África Ocidental. E mesmo no último volume, no qual poderia ser abordada as relações especiais não só com Angola, como com toda a África portuguesa que igualmente respondeu ao movimento de independência do Brasil, impera absoluto silêncio a respeito.

Foi José Honório Rodrigues, em seu livro “Brasil e África” (1961), o primeiro a dar visibilidade ao papel desempenhado por Angola, e por outras regiões da costa atlântica e oriental da África, na história da constituição e da independência do Brasil. Como o autor explicou no prefácio à segunda edição da obra — saída já em 1964 — sua pretensão era apresentar de que maneira, do Seiscentos até meados do Oitocentos, o Brasil estabeleceu “maiores laços e mais contato com Angola, Daomé e trechos da Costa da Mina e da Guiné do que com o próprio Portugal”; a ponto de, tanto a dita África portuguesa, como diversas outras partes do continente africano fora da jurisdição lusitana, chegarem a ser “dominadas” pelo Brasil, servindo-lhe ora como centros de monopólios comerciais, ora como centros de dependência. Assim, alicerçado em uma vasta e, até então, inédita documentação, Rodrigues sustenta que mais do que aportuguesado ou ocidentalizado, o Brasil foi africanizado, ao passo que boa parte da área costeira da África fora abrasileirada. Sendo, portanto, de se esperar que essa “África abrasileirada” almejasse participar do processo de emancipação política do seu centro, ou seja, o Brasil.

A despeito da boa recepção de “Brasil e África” no princípio dos anos 1960, e da imensidão de títulos publicados concernentes à Independência quando das comemorações dos 150 anos da emancipação, em 1972, não foi desta vez que a adesão de Angola à causa brasileira ganhou destaque na historiografia especializada sobre o assunto. Como argumenta Wilma Peres da Costa, “os últimos anos da década de 1960 e toda a década de 1970 foram tempos marcados pela polissemia da Revolução”. De modo que, conforme prossegue a autora, enquanto “a efeméride do Sesquicentenário (…) foi comemorada com grande alarde pelo regime [militar], no plano dos discursos, das festividades públicas e das grandes expressões simbólicas”, os intelectuais enfileirados na oposição ao regime buscavam denunciar a ausência ou a inconclusão de elementos verdadeiramente revolucionários no percurso histórico nacional, tomando por base a análise do processo de independência. Ainda assim, embora seguisse marginalizada, a questão angolana foi objeto de dois trabalhos vindos a lume no período, a saber: “Angola e a independência do Brasil”, artigo publicado em 1972 pelo historiador gaúcho Walter Spalding na “Revista do IHGB”, e, “União Brasil-Angola: uma hipótese na Independência”, dissertação apresentada em 1979 por Nilcea Lopo Lima Santos à Universidade de Brasília.

Referindo-se a produção historiográfica nacional nas duas últimas décadas do século XX, Selma Alves Pantoja, em um texto seu publicado em 2007, argumenta que “do que foi produzido até agora sobre as relações entre Brasil e Angola, continua a ser precária a pouca produção historiográfica sobre o tema”. Com o agravante, diz ela, de ser uma bibliografia majoritariamente caracterizada “por uma ausência de pesquisa nos arquivos portugueses e angolanos”. Felizmente, os últimos trabalhos vindos a público de Mariana P. Candido e Roquinaldo Ferreira — internacionalmente reconhecidos como referências de primeira ordem quando o assunto é a história do passado colonial de Angola — atestam o salto qualitativo da produção brasileira, com amplo domínio dos arquivos portugueses e angolanos. Inclusive, Ferreira publicou mais recentemente um capítulo de livro em que analisa o projeto de união de Angola ao Brasil a partir da trajetória de Francisco Ferreira Gomes, um homem preto, nascido no Rio de Janeiro, preso em 1824 em Benguela sob a acusação de conspirar para tornar aquela capitania em uma província ultramarina do Império brasileiro. O único senão é que, este trabalho, como a maior parte de sua bibliografia e também da de Candido, encontra-se publicado na língua inglesa, o que dificulta a recepção pela nova geração de historiadores em formação nas nossas universidades. É urgente o “repatriamento” dos trabalhos destes dois grandes historiadores brasileiros.

Pode-se esperar sorte diferente para o tema no bicentenário? Certamente que sim! Desde os anos 2000 temos assistido ao crescimento do interesse e da produção histórica sobre a África no Brasil. Em boa medida, este fenômeno é resultado do impacto da lei 10.639, promulgada em 2003, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura africana e afro-brasileira na rede básica nacional de ensino. Para atender a demanda aberta pela lei as universidades brasileiras, em especial as públicas, incluíram de vez a disciplina de História da África em seus currículos. Na mesma toada, os centros e núcleos de pesquisa devotados aos estudos africanos, por muito tempo limitado a três instituições em todo o país, se popularizaram no cenário universitário em âmbito nacional. Não obstante, passadas quase duas décadas da sua promulgação, um corpo de investigadores nacionais especialistas em História da África já se encontra plenamente constituído e organizado na Associação Brasileira de Estudos Africanos (Abe-África) e em um Grupo de Trabalho na Associação Nacional de História (Anpuh). Diante deste quadro promissor temos razões para acreditar que a participação de Angola e, por certo, da África no processo de emancipação política brasileiro possa, enfim, concatenar a atenção de nossa historiografia, e venha a integrar o rol de questões enfrentadas pela leva de novas produções aguardada em face do Bicentenário.

Imagem de capa. Na época do processo da Independência, Brasil e Angola possuíam fortes vínculos econômicos, políticos e culturais

(“Mercado de escravos”, de Johann Moritz Rugendas. Reprodução)

GUIZELIN, Gilberto da Silva. A desagregação do “Reino Unido de Brasil, Angola e Benguela” no processo de independência brasileiro (1822-1825). Quando D. Pedro I concordou em não aceitar proposições de quaisquer colônias portuguesas para se unirem ao Império do Brasil. Cienc. Cult. [online]. 2022, vol.74, n.1, pp.1-13. ISSN 0009-6725. http://dx.doi.org/10.5935/2317-6660.20220006.