São Paulo do café no contexto da Semana de 22

Entre as décadas de 1910 e 1920, São Paulo aprontava-se para cumprir o papel que para si vislumbrava: a de grande metrópole do café. Em paralelo ao movimento de urbanização ocorrido nas grandes capitais, que implicou na remodelação dos núcleos centrais das cidades brasileiras — o que na prática significava jogar as populações mais pobres para as periferias e áreas menos “nobres” — também São Paulo buscava alterar o desenho de sua urbe, de forma a se apresentar como um cartão postal do “moderno” e da “civilização”.

Não faltaram verba, soberba e até símbolos culturais como o imponente Theatro Municipal, inaugurado em 1911 pela poderosa elite agrária local para representar sua grandiosidade, ou mesmo a figura do Bandeirante que, criada num conluio entre o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e o Museu Paulista, passaria a representar o caráter “indomável” desses personagens, e dos paulistas em geral: grandes desbravadores do sertão e de suas fronteiras.

Mas essas eram histórias pela metade. Os bandeirantes comportavam-se, também, como milícias mercenárias feitas para apresar pessoas escravizadas e indígenas, e o Municipal, a despeito de suas poltronas de veludo, paredes de mármore, luminárias rebuscadas e figuras inspiradas na Antiguidade, não correspondia exatamente à realidade da cidade que sofria, naquele momento, com uma série de problemas de ordem política, econômica e social.

Em primeiro lugar, a metrópole paulista ainda vivia as consequências da Primeira Guerra Mundial. A “Grande Guerra”, que ocorrera entre 1914 e 1918, resultou numa luta bárbara pelo poder, na qual entrou em cena uma maneira nova de combater — a chamada “guerra moderna” — que alterou para sempre as concepções tradicionais das operações militares e culminou na queda dos quatro grandes impérios globais — russo, alemão, austro-húngaro e otomano — além de matar milhões de pessoas.

A guerra moderna criou seu próprio ritmo. Não se tratava somente de expandir o combate ou tornar inexpugnável uma fortificação. A associação da tecnologia com o movimento de tropas e armamentos em larga escala introduziu a lógica da “guerra total”, na qual o civil e o soldado já não eram distinguíveis. Cidades inteiras desmoronaram debaixo de bombas lançadas por aviões — aliás, uma invenção recente — e pelas incursões aéreas dos zepelins, os enormes dirigíveis que coletavam informação sobre as linhas de defesa e eventualmente atacavam de grande altitude, praticamente inacessíveis à artilharia defensiva de solo. A mesma lógica de destruição imperou no mar, com a entrada da guerra submarina. A Primeira Guerra levou para o front exércitos de massa e afundou os soldados em trincheiras. Quando terminou, entre 20 e 30 milhões de pessoas haviam morrido. A estreia do Brasil se deu em 1917, após navios brasileiros terem sido torpedeados por submarinos do Império Alemão. O país teve uma participação modesta, já que não possuía grandes recursos bélicos, mas o evento deixou marcas na economia e na sociedade brasileira.[1]

Mas havia também outras “armas” ameaçando a população. Só no caso da sociedade alemã, em apenas três meses a assim chamada “gripe espanhola” dizimou quase um terço dos mortos em toda a Grande Guerra. Prognósticos projetavam que, em aproximadamente noventa dias, a doença iria infectar um quinto da população mundial.

Em outubro de 1918, a gripe desembarcou em São Paulo, vinda do Rio de Janeiro e de Santos, e mais de 5 mil paulistanos morreram até o final de dezembro. O alerta inicial veio da Espanha, primeiro país a dar publicidade à virulência da doença. Como não participava da guerra, não houve censura na imprensa local, diferentemente dos países diretamente implicados no conflito e que não queriam dar qualquer sinal de fraqueza. Havia quem acreditasse, nos Estados Unidos — mas também no Brasil de então — que a gripe era uma arma química inventada na Alemanha, pela indústria farmacêutica Bayer, e espalhada por espiões que desembarcavam de madrugada dos submarinos alemães e destampavam os tubos de ensaio repletos de germes. A profusão de nomes para a doença e de teorias sobre a sua origem pode bem representar as incertezas de uma época que havia apostado na ciência e em sua capacidade de libertação das mazelas e enfermidades. Mas a realidade ia, mais uma vez, em sentido oposto. Só em São Paulo, com uma população estimada em 470 mil habitantes, de outubro a dezembro foram registrados 5.328 óbitos causados pela doença.[2]

“A década de 1920 abriu toda uma agenda de mudanças, inaugurando hábitos, procedimentos e diagnósticos que orientariam várias gerações dali em diante.”

Mas a pasmaceira paulistana seria também chocalhada por outra novidade: as muitas greves operárias que chegaram ao seu auge em 1917. Devido ao processo de urbanização e de industrialização acelerado que animava o país — em parte motivado pelas novas demandas do mercado mundial, no contexto da Primeira Guerra — o Brasil viu crescer o número de operários, muitos deles imigrantes portugueses, italianos e espanhóis, que não tinham, porém, seus direitos trabalhistas assegurados. Venceslau Brás já havia sancionado em 1916 o primeiro Código Civil, que fora aprovado pelo Congresso um ano antes. Foi um avanço no emaranhado de leis que atormentavam o cotidiano da população e regulou o campo dos direitos privados — família, posse, propriedade —, mas deixou de lado os trabalhadores e os direitos civis básicos.

A classe trabalhadora reagia, portanto, a condições de trabalho péssimas. Como acontecera desde o início da Revolução Industrial na Europa, não havia tempo máximo de jornada diária, os salários eram muito baixos, e ainda mais reduzidos para o grande contingente feminino. Crianças trabalhavam a partir de cinco anos de idade, sendo que menores chegavam a constituir metade do total de operários empregados. A situação se repetia no Rio de Janeiro e em cidades como Belo Horizonte e Recife, que também ensaiavam erguer seu parque industrial. Com forte influência das ideias anarquistas, os operários brasileiros já vinham realizando greves desde o princípio do século. Em 1917, entretanto, eclodiu em São Paulo uma greve geral que foi duramente contida. A repressão causou a morte de um operário, cujo enterro paralisou a cidade e a transformou num campo de batalha. Duas décadas depois, num conto intitulado “Primeiro de maio”, Mário de Andrade retrataria a condição dos trabalhadores a partir do drama de um operário que oscila entre, de um lado, a chata comemoração patronal do dia do trabalho, e, de outro, a solidariedade de classe que lhe traz um refúgio mais que necessário.[3]

Em meados de 1916, a cidade de São Paulo contava com 541.690 habitantes. Até 1918, o estado seria responsável por receber, aproximadamente, 70% dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil, desde fins do século XIX. Só para se ter uma ideia, até o ano de 1920 deram entrada no estado mais de um milhão de italianos, representando 9% de sua população total.[4]

Se os imigrantes foram primeiramente empregados nas fazendas de café, logo ganharam as cidades, sobretudo a capital paulista, que ficou muito italianizada nos seus costumes, no idioma, na pronúncia do português, e na dieta. Juó Bananère, pseudônimo de Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, criou uma série de obras ironizando o patois falado pela colônia italiana de São Paulo. A despeito de não ter ascendência italiana, Bananère se apaixonou pelos bairros operários que cresciam na capital — como Brás, Barra Funda, Bom Retiro, Belenzinho e Bexiga —, e se dizia candidato à Gademia Baolista de Letras. Parodiando o poeta Gonçalves Dias, compôs uma “Cançao do exílio” (sem til mesmo) com sotaque paulistês: “Migna terra tê parmeras,/ Che ganta inzima o sabiá./ As aves che stó aqui/, També tuttos sabi gorgeá…”[5]

Também a imigração japonesa, que se iniciou oficialmente em 1908, concentrou-se no estado de São Paulo. Além do mais, grande parte de uma copiosa população negra deixara as propriedades rurais, com a abolição da escravidão, passando a compor o cenário urbano paulistano, mas em posições subalternas e com menos direitos sociais.

Esses grupos conviviam na Pauliceia que rapidamente se urbanizava: todos juntos, mas também separados por abismos sociais. Longe de constituírem um grupo homogêneo, os imigrantes pertenciam a segmentos distintos e tinham diferentes origens. Era todo um leque de procedências, captado pelo mesmo Mário de Andrade em sua Pauliceia desvairada, poemário publicado em 1922, e onde a certa altura se fala da “Costureirinha de São Paulo,/ Ítalo-franco-luso-brasílico-saxônica”.[6]

Havia muitas diferenças internas na imigração. Dentre os italianos, por exemplo, alguns vinham de cidades ao norte do seu país, como Milão, e estavam habituados à vida urbana. Outros, entre os quais a grande maioria vinha do Vêneto, trataram de readequar os costumes rurais que traziam na bagagem. Católicos fervorosos e tradicionais, os italianos estranhavam o catolicismo rústico e misturado existente no Brasil, e reacendiam sua fé decorando a casa com santos de devoção e símbolos pátrios.

O fato é que a mistura de línguas e costumes levou a todo tipo de problema, e gerou uma cidade desigual e partida. Vizinhos se estranhavam, expressões eram mal compreendidas e conflitos estouravam diariamente. Já “os brasileiros”, sobretudo negros, que eram considerados “pau para toda obra” e podiam ensinar técnicas locais de agricultura, construção, transporte e culinária, eram vistos como inferiores. O racismo se expressava por toda parte naquela São Paulo do pós-abolição.

Se alguns imigrantes retornaram a sua terra natal, os que permaneceram tendiam a reler hábitos locais, ajustando-os a seus costumes originais. E assim a capital paulista, que mais se parecia a uma babel de línguas e hábitos, era também local propício para o surgimento de novas ideias e reivindicações, sobretudo no que se referia ao trabalho urbano. No princípio de 1918, as marcas das “desordens operárias”, para ficarmos com os termos dos jornais de então, faziam-se sentir fortemente em São Paulo. O certo é que a cidade ia consolidando sua vocação industrial e sua população formada pela mistura de muitas imigrações e migrações internas.

“A Semana serviria para ironizar a importação acrítica de teorias e movimentos artísticos, além de frear a voga do darwinismo racial e propor a revalorização de elementos não brancos na formação da cultura brasileira, com a criação de novos modelos para se pensar e inventar a comunidade nacional.”

As utopias anarquistas não eram exclusividade dos italianos, e desembarcaram também na bagagem de outros imigrantes. No Brasil, os anarquistas se organizaram em associações voltadas para a melhoria das condições de vida do trabalhador e para o acesso à educação. Fundaram diversas publicações — A Voz do Trabalhador, A Terra Livre, A Plebe, A Lanterna — e se utilizaram da greve como arma essencial de mobilização e combate.[7]

A década de 1920 abriu toda uma agenda de mudanças, inaugurando hábitos, procedimentos e diagnósticos que orientariam várias gerações dali em diante. Se foi nesse momento que se generalizou um sentimento de decepção em relação à República — que prometeu inclusão, mas entregou muita exclusão social — é também nesse contexto que se imagina um Brasil moderno. Sobretudo a intelectualidade nacional passaria a questionar de maneira inédita concepções mais tradicionais na área da cultura, elevando o tom do debate sobre os legados da história colonial, imperial e escravista do Brasil. Era um tempo de novos atores, que lutavam por direitos e por maior participação na história que era contada.

O marco simbólico desse processo pode ser plausivelmente atribuído ao ano de 1922. Na ocasião, dois eventos, profundamente diferentes, entrariam para a agenda do país: de um lado, a comemoração oficial do centenário da Independência; de outro, em São Paulo, a programação de três dias que viria a ser conhecida como a Semana de Arte Moderna. Eventos opostos, mas reflexos, interrogando o passado e imaginando o futuro.

A Semana de Arte Moderna se pretendia inaugural, como se fosse o marco zero de uma geração que rompia com os padrões estéticos vigentes, ainda muito vinculados à cultura bacharelesca, passando a questionar, fosse na representação artística, ensaística ou ficcional, a organização política e institucional da República brasileira. O padrão era até então dado, sobretudo, pela Academia Brasileira de Letras (ABL), que fora fundada em 1897, no Rio de Janeiro, por intelectuais públicos como Machado de Assis, Graça Aranha, Oliveira Lima, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Seguindo um modelo de matriz francesa, a ABL reunia quarenta integrantes, que formariam uma espécie de esteio intelectual e moral da nação.[8] Com o correr do tempo, o grupo acadêmico ganharia um lugar cada vez mais assentado e corporificaria um padrão, sobretudo de conduta, que o mantinha distante das experiências estéticas que levariam ao modernismo. Sobretudo, os acadêmicos se afastavam dos grupos boêmios que se reuniam nos bares e livrarias cariocas, e que formavam verdadeiros clubes de sociabilidade de novas gerações.

Eram, portanto, vários os modernismos que iam surgindo, em diferentes lugares, e é por isso que esse movimento deve ser entendido como um processo que se instaura num mesmo contexto, embora ganhe formas diversas sempre que decide definir novas linguagens e produzir novas visões do país. É a partir desse momento que o modernismo deixa de ser mera possibilidade para tornar-se um ponto de vista plural, assentado em múltiplas versões do que seria ou deveria ser a cultura nacional.

Mas o grupo de São Paulo vinha mesmo para fazer barulho, embora vários comparsas do Rio tenham sido também convocados a compor a ostentosa bagunça artística que aconteceu entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922 no Theatro Municipal, cuja eclética arquitetura dialogava com a dos grandes teatros neoclássicos europeus.

Figura 1. Conjunto formado pelo Viaduto do Chá, Teatro São José, Teatro Municipal e Vale do Anhangabaú (1920)

(Fonte: Histórico Demográfico do Município de São Paulo. Reprodução. Disponível em smul.prefeitura.sp.gov.br/histórico_demografico/1920.php)

Imponente, o Theatro podia ser visto ao longe, com suas estruturas grandiosas e que lembravam a antiguidade clássica; muito distantes da pacata São Paulo, de então, e da vanguarda que os integrantes da atividade pretendiam trazer consigo. A “Semana”, como viria a ser chamada, teve a participação de escritores como Mário e Oswald de Andrade; artistas plásticos como Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Victor Brecheret; músicos como Heitor Villa-Lobos e Guiomar Novaes, entre vários outros. Graça Aranha, que dois anos depois romperia estrepitosamente com a ABL, foi convidado a dar a palestra de abertura, enquanto Paulo Prado, grande representante da oligarquia paulista, passaria o chapéu entre os barões do café para pagar o aluguel do teatro e afiançar a aventura dos jovens inovadores.

A Semana serviria para ironizar a importação acrítica de teorias e movimentos artísticos, além de frear a voga do darwinismo racial e propor a revalorização de elementos não brancos na formação da cultura brasileira, com a criação de novos modelos para se pensar e inventar a comunidade nacional. A época andava marcada pelas vanguardas e o intento era renovar o ambiente artístico e cultural local, inspirando-se nos experimentos estéticos que ocorriam na Europa — como o futurismo, o cubismo, o expressionismo — mas sempre usando uma régua brasileira, ainda que algumas estéticas finisseculares, como o art nouveau, jamais se ausentassem completamente do horizonte dos primeiros modernistas.

Embora não tenha alcançado repercussão imediata propriamente positiva, tendo sido alvo de críticas e ironia de grande parte da imprensa local, merecendo ainda o silêncio ou o escárnio da imprensa de outros estados, a Semana seria mais tarde consagrada como a grande manifestação do modernismo no país. As duas noites e uma tarde de festa no Municipal contavam com conferências, concertos e declamações, além de apresentações de piano e canto. Uma de suas inspirações eram as Fêtes de Deauville, que Paulo Prado e sua esposa conheciam de suas viagens à França. Em sua versão tropical, a festa modernista aconteceria dentro do teatro, mas também à volta dele, com uma programação especial nos cinemas da região central de São Paulo.

“Muita gente ficou de fora da festa; outras concepções e práticas artísticas que eram também, à sua maneira, bastante modernas, acabariam relegadas a segundo plano nas histórias canônicas da literatura e da cultura.”

Coube a Mário de Andrade, no intervalo do segundo dia do festival, ler parte de seu tratado poético “A escrava que não era Isaura”, sob os assobios de uma plateia para lá de desconfiada. Àquela altura, Ronald de Carvalho já declamara o poema “Os sapos”, brincadeira sarcástica com a cena literária brasileira de então, enviada por Manuel Bandeira do Rio de Janeiro. Villa-Lobos não impressionou a todos, e ao menos um jornal acusou sua música de “africana”. Para completar, no último dia, quando a atenção já não era a mesma, ele apareceu no palco de chinelo por conta de uma infecção no pé, e o gesto seria tomado como vanguardista e devidamente ridicularizado. Estudantes vaiavam a torto e a direito, mas reza a lenda que o grupo fora contratado por Oswald de Andrade para garantir que a festa ficasse marcada pela contestação e assim chamar a atenção da imprensa, impedindo que permanecesse indiferente ao que acontecia.[9]

A crônica do período registra grande confusão, no palco e na plateia, com gritos, aplausos e vaias, em parte esperados e mesmo desejados por vários artistas. A exceção seria Guiomar Novaes, que reclamara publicamente com a comissão organizadora do descaso com seu amado Chopin, cujas obras ela executaria ao lado da música de Debussy e do próprio Villa-Lobos, naquele que parece ter sido o único momento de unanimidade e entusiasmo. Na última noite, conta-se ainda, as galerias foram fechadas para que arruaceiros não entrassem e atirassem batatas ao palco.

Figura 2. Caricatura satirizando o ambiente vanguardista em torno da Semana de 22.

(“D. Quixote em S. Paulo”, de Belmonte [cartunista]. Reprodução)

É em vão que se busca qualquer coerência ou unidade estética na Semana. Nos três dias do festival, o novo e o velho se misturaram, embora a expectativa geral fosse por um evento “futurista” — expressão também pouco precisa, que vinha sendo utilizada desde a década anterior e se tornara especialmente conhecida a partir de um artigo de Oswald de Andrade, em que, para desconforto de Mário de Andrade, ele chamara o então amigo de “meu poeta futurista”. Não contente, reproduziu nas páginas do jornal versos de Pauliceia desvairada. O artigo gerou celeuma, e dizem que Mário sofreu a mesma espécie de reação negativa que, anos antes, afetara a carreira da pintora Anita Malfatti. Se até então era um personagem pouco conhecido na cidade — professor no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo —, passou, assim afirmam testemunhas, a ser apontado nas ruas.[10]

Vale lembrar igualmente que, no dia 6 de junho daquele ano, e no mesmo jornal, Mário de Andrade publicou um artigo intitulado “Futurista?”.[11] Enfim, não faltou quem, às vésperas da Semana, ridicularizasse a posição de gente como ele em relação à arte do passado. Os “futuristas”, como se lê num artigo da época, podiam ser uns “salta-pocinhas”, expressão que então designava, com enorme preconceito, sujeitos “adamados” como o próprio Mário.[12]

Seja como for, é certo que, se no seu momento a Semana mereceu mais vaia do que aplauso, com o tempo ela se projetaria como o grande evento modernista, tornando-se, numa leitura que se faria canônica, uma espécie de sinônimo do espírito de vanguarda. Tal leitura deixa de lado outros modernismos e as mais variadas figuras que, tanto em São Paulo como em outros estados, jamais se encaixaram nas linhas lançadas pelo núcleo da Semana de Arte Moderna. Não que muitas dessas figuras marginais, deixadas de lado nas nossas histórias literárias mais canônicas, realmente quisessem ser identificadas a um movimento que muitos viam com desdém. Mas o problema aumenta sempre que o modernismo paulista é identificado àquilo que se pode chamar de “moderno”, como se tudo que escapa de suas balizas devesse ser relegado a um plano inferior, ou passadista.

É fato também que a régua brasileira com que vários modernistas mediam e adaptavam as teorias estrangeiras jamais significou que o seu foco de interesse — as culturas mestiças que permitiam valorizar as origens negras e indígenas do povo brasileiro — fosse muito além de uma projeção estética. Virar a bússola e incluir aqueles elementos mestiços, tidos por muitos como bárbaros e atrasados, no quadro de uma modernidade brasileira foi um gesto ousado e importante, que coube de fato aos modernistas do passado. Mas caberia ao nosso tempo, não ao deles, reclamar que as pessoas negras e indígenas não sejam apenas objeto de admiração e estudo, e sim produtores de suas próprias narrativas e de sua própria arte moderna.

Pelos saguões do Municipal

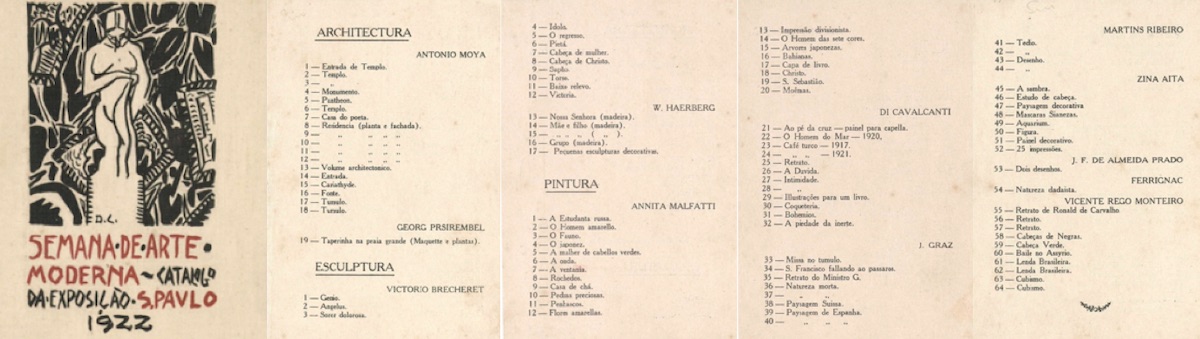

Pouca gente, para além dos especialistas, conhece a exposição que se espalhou pelos saguões do Theatro Municipal durante os eventos da Semana de Arte Moderna, e sobre a qual não restaram documentos ou depoimentos devidamente detalhados. No catálogo da mostra, cuja capa traz um desenho hoje icônico de Di Cavalcanti, constam 18 projetos do arquiteto espanhol-brasileiro Antonio Moya; 12 esculturas do ítalo-brasileiro Victor Brecheret, 5 do alemão Wilhelm Haerberg e uma maquete e plantas do polonês-brasileiro Georg Przyrembel; 12 obras de Di Cavalcanti, 20 de Anita Malfatti e 8 de Zina Aita; 2 desenhos de Yan de Almeida Prado e um de Inácio da Costa Ferreira, o Ferrignac; 8 obras do suíço John Graz e 4 de Alberto Martins Ribeiro, além de 10 trabalhos de Vicente do Rego Monteiro.

Figura 3. Catálogo da exposição realizada no saguão do Theatro Municipal

(Fonte: International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts, Houston. Reprodução)

Por mais heteróclita que fosse, a mostra devia impressionar, sobretudo porque já havia um rastro de polêmica colada à “arte moderna”, especialmente desde que, em 1917, Monteiro Lobato reagira com virulência a uma exposição das telas de Anita Malfatti em São Paulo. É desse ano o primeiro sinal de uma querela que os próprios modernistas tratariam de alimentar. Não só Oswald — que, aliás, era relativamente próximo de Lobato – parece ter contratado estudantes para vaiar sob medida as apresentações dos modernistas durante a Semana, mas consta que toda manhã eram encontrados bilhetes mal-educados atrás das obras expostas nos saguões do Municipal. A polêmica interessava aos dois lados, mantendo vivas posições que, contemporaneamente, nos acostumamos a ver como rigidamente opostas. Mas havia também, em meio à guerra de posições, muito diálogo cruzado que tendemos a deixar de lado, sobretudo no calor das comemorações.

De toda forma, 1917 foi um ano recheado para os modernistas, que ainda não se pareciam em nada ao grupo aguerrido de 1922. Mário de Andrade estreara com o pseudônimo Mário Sobral, publicando um poemário que era também um libelo contra a Grande Guerra, muito distante ainda da sua verve poética posterior; Manuel Bandeira flertava com o penumbrismo em “A cinza das horas”; e Menotti del Picchia publicava seu “Juca Mulato”, que não estava lá muito distante do Jeca Tatu de Lobato, embora envolto numa bonita reflexão lírica. Por fim, foi em dezembro de 1917 que Anita Malfatti abriu uma exposição, trazendo o expressionismo que conhecera na Alemanha e estudara também nos Estados Unidos. Aliás, ela já havia apresentado seus estudos e algumas obras numa mostra de 1914 no primeiro andar das lojas Mappin, em frente ao mesmo Theatro Municipal que acolheria o barulho modernista na década seguinte.

A exposição de 1917 trazia telas como “O homem amarelo”, “A mulher de cabelos verdes” e “A estudante russa”, que cinco anos depois, durante a Semana, seriam expostas logo na entrada do saguão do Municipal, antes das escadarias, de acordo com Yan de Almeida Prado, que no final da década de 1960 fez um sketch da disposição das obras para Aracy Amaral.[13]

Figura 4. Sketch da disposição das obras feito por Yan de Almeida Prado para Aracy Amaral

(Coleção particular, foto Romulo Fialdini. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. Reprodução)

A temperatura subiu bastante em 1917, quando Lobato, que já era um editor e autor bastante conhecido, publicou “Paranoia ou mistificação” na edição noturna de O Estado de São Paulo. O artigo saiu na coluna Artes e Artistas sob o título “A propósito da exposição Malfatti”, mas ficou consagrado com o outro título, mais escandaloso e onde Monteiro Lobato batia forte. Ele começava dividindo o mundo das artes em dois: “Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e em consequência disso fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. […] A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza, e interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência; são frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento”.

Daí em diante enquadrava Malfatti nesse segundo grupo, assim como desdenhava o trabalho dos modernos, de forma geral: “Embora eles se deem como novos, precursores duma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranoia e com a mistificação. […] Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e “tutti quanti” não passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma — caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador.”

Figura 5. “A estudante Russa”, de Anita Malfatti.

(1915. Óleo sobre tela. Acervo IEB- USP. Reprodução)

Figura 6. “O homem amarelo”, de Anita Malfatti

(1915/16. Óleo sobre tela. Acervo IEB-SP. Reprodução)

As formas expressivas dos personagens, as distorções e a fatura distante das telas mais acadêmicas já mostravam como a pintura cumpria um papel relevante na reação do grupo, que por meio dela também exprimia sua revolta diante do que considerava antigo, ainda ligado a uma noção mais realista e eminentemente figurativa da representação. O mesmo gesto podia ser percebido nas telas de John Graz, que traziam paisagens dramáticas e nada idílicas ou edênicas.

Figura 7 “Paysagem de Espanha”, de J. Graz.

(1920. Óleo sobre tela. Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo. Reprodução)

Nos estudos de Vicente do Rego Monteiro, produzidos para o cenário e figurinos de um balé sobre lendas amazônicas, igualmente exibidos na Semana, uma nova representação ganhava lume. No lugar do indígena romântico, da voga acadêmica e palaciana, sua paleta dialogava com a linguagem das vanguardas artísticas e trazia indígenas menos passivos, envoltos em suas próprias cosmologias. Ainda que o orientalismo, isto é, o gosto pelo exótico que orientara as vanguardas europeias, estivesse presente, o contato com o passado indígena era de outra ordem. E assim combinava-se esteticamente, um certo orientalismo com uma determinada “tropicalidade”, ou tropicalismo, que ia sendo criado nesse contexto.[14]

Figura 8. Estudos preparatórios, de Vicente do Rego Monteiro, para cenário e figurinos de um balé sobre lendas da Amazônia, exibidos na Semana de Arte Moderna. À esquerda, Tupã (1920), e, à direita, O boto (1921), ambos em aquarela e nanquim sobre papel.

(Acervo MAC-USP. Reprodução)

Esse espírito de arejamento, de busca da novidade artística, surge igualmente nas esculturas de Brecheret, que tomavam parte importante da exposição aberta durante o evento.

Figura 9. “Cabeça de Cristo”, de Victor Brecheret

(1920. Bronze. Acervo Mário de Andrade, IEB-USP. Reprodução)

É o caso de “Cabeça de Cristo”, onde o bronze é submetido a formas contorcidas e expressões pouco idealizadas: um Cristo mais humano, conturbado e subjetivo, se destaca na obra, que não procura qualquer tipo de monumentalização ou mesmo referência imediata à religiosidade oficial. Aliás, o próprio Mário de Andrade compraria mais tarde o bronze de Brecheret para sua coleção particular, para grande escândalo da família, que nunca vira um cristo de trancinhas…

Modernismos, hoje

Viu-se que a Semana de Arte Moderna mobilizou ideias e pessoas que tinham compromisso com a afirmação do lugar central de São Paulo no imaginário da modernização brasileira. Mas vimos que essa é uma história pela metade, porque deixa de lado o fato de que a modernização se fazia de forma desigual e violenta. Além disso, muita gente ficou de fora da festa; outras concepções e práticas artísticas que eram também, à sua maneira, bastante modernas, acabariam relegadas a segundo plano nas histórias canônicas da literatura e da cultura. Também se pode dizer que os modernistas trouxeram mais os “seus outros” — suas projeções e subjetividades — do que os incluíram. O grupo era majoritariamente branco e masculino, o que se destaca ainda mais na foto de 1924, mas que passou a representar, num futuro próximo, a imagem oficial da “Semana”.

Figura 10. Foto do grupo da Semana de Arte Moderna, 1924

(Fonte: Casa Mário de Andrade. Reprodução)

Nela só aparecem os integrantes masculinos da exposição, com Oswald de Andrade ganhando o plano central da foto, sentado, de pernas cruzadas e descontraído, e Mário de terno escuro e óculos, à esquerda, em pé.

Para denunciar tal processo de invisibilidade, o artista contemporâneo Daniel Lannes embaralha e borra a foto, de maneira e questionar a apropriação da imagem, instando uma visão mais crítica sobre ela e acerca da recepção futura da Semana, que borrou marcadores de gênero, raça e classe.

Figura 11. “Dezessete Homens e um Segredo ou Os Modernistas”, de Daniel Lannes.

(2017. Acrílica e óleo sobre linho. Reprodução)

Também o artista Bastardo, especialmente comissionado para participar da exposição Contramemória – a primeira grande mostra de arte inaugurada no Theatro Municipal depois de 100 anos – escancarou os ausentes e fez sua própria galeria de “modernistas”.[15]

Figura 12. “Brasilfuturismo”, de O Bastardo.

(2022. Óleo sobre tela. Reprodução)

Sem negar a riqueza e a novidade da Semana, é possível dizer ela sequestrou a ideia do moderno. Caberia, portanto, ao nosso tempo, voltar a perguntar pelo que é moderno, e sobretudo para quem; onde e quem produz e nomeia o moderno? De onde provém a autoridade que separa o atual daquilo que seria ultrapassado?

A memória, como celebração, é também uma forma de esquecimento, de apagamento. Talvez seja tempo de perceber vozes e corpos que estiveram ausentes, por razões as mais diversas, do contexto de produção da Semana de Arte Moderna. Ou talvez essas vozes e esses corpos tenham estado presentes: nas telas, na música, nas projeções e nos sonhos dos nossos chamados modernistas.

Mas quem são os modernistas hoje? Onde estão, e o que estão fazendo? Talvez seja tempo de ler a memória a contrapelo, contar uma contrahistória, no sentido de dar lugar e, ao mesmo tempo, propiciar outras narrativas. Até porque essa é a forma de honrar o impulso modernista que vai muito além de 1922. Não se trata de cobrar do passado o que ele (talvez) não pudesse dar, mas sim apontar para o que ficou no meio do caminho, como promessa democrática e inclusiva nunca completamente realizada, neste país que continua, e com toda razão, a querer descobrir-se moderno, mas permanece ainda tão racista e profundamente desigual.

Capa. A efervescência de São Paulo contribuiu para que a cidade fosse palco da Semana que marcou as artes no país – mas muita movimentação também estava acontecendo em várias regiões do Brasil

(Projeto “Vozes contra o racismo” (2020), Denilson Baniwa projeta imagens sobre o Monumento às Bandeiras. Divulgação/ Coletivo Coletores)

SCHWARCZ, Lilia Moritz e MONTEIRO, Pedro Meira. A São Paulo da Semana: barulho dentro e fora do Theatro. Se o modernismo foi responsável por inverter a bússola que julgava a herança afro-brasileira e indígena motivo de atraso, hoje é flagrante a falta de artistas negros e indígenas e a escassa presença feminina. Cienc. Cult. [online]. 2022, vol.74, n.2, pp.1-14. ISSN 0009-6725. http://dx.doi.org/10.5935/2317-6660.20220018.