Amazônia acumula conhecimento científico fundamental para o país

Amazônia! Amazônia!

Quem te ama?

Nas quebradas do silêncio

− capoeira, mato adentro, terras do sem fim –

uma cunha violada cava a cava,

enterra o Uirapuru baleado por grileiros

que com posseiros disputaram a terra,

e ouve uma canção de consumo em videotape…

Loureiro (1985)[1]

Há séculos a Amazônia faz parte do imaginário de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro e muitas delas só a conhecem por filmes, fotografias, novelas e séries televisas. Proliferam as propostas para seu desenvolvimento sustentável, vindas de diferentes instituições nacionais e estrangeiras. Crônicas de descobrimento, relatórios de viagens científicas, obras literárias de cronistas de viagem e de missionários nos séculos XVI e XVII apresentavam a Amazônia como um cenário grandioso e misterioso. Atualmente, a Amazônia abriga grandes e médias cidades, mais de 180 povos indígenas, mais de mil comunidades quilombolas, seringueiros e outras comunidades tradicionais em meio à floresta e áreas ilegalmente desmatadas (Figura 1).

As imagens construídas por muitos desses primeiros viajantes ajudaram a compor estereótipos a respeito da região. Nelson Sanjad, pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), aponta que desde o início da colonização os agentes da Coroa portuguesa tiveram clara percepção da diversidade biológica e cultural da Amazônia. Cabe destacar que, como nos primeiros séculos após o descobrimento da América, os limites não eram claros, parte das pesquisas eram feitas em territórios do bioma Amazônia no Brasil e em países limítrofes. Por isso ocorreram expedições longas e complexas para demarcar os limites amazônicos, a partir de 1753 até o início do século XIX.

Figura 1. Sinuca no porto de Manaus

(Manoel Marques. 2008. Fonte: Bernd, Mariana. Pinturas de paisagem amazônica e a construção de um imaginário da cultura popular. São Paulo, 2011. Dissertação – FAU/USP. 196 pp., 181 ils. https://www.marianabernd.com/pesquisa)

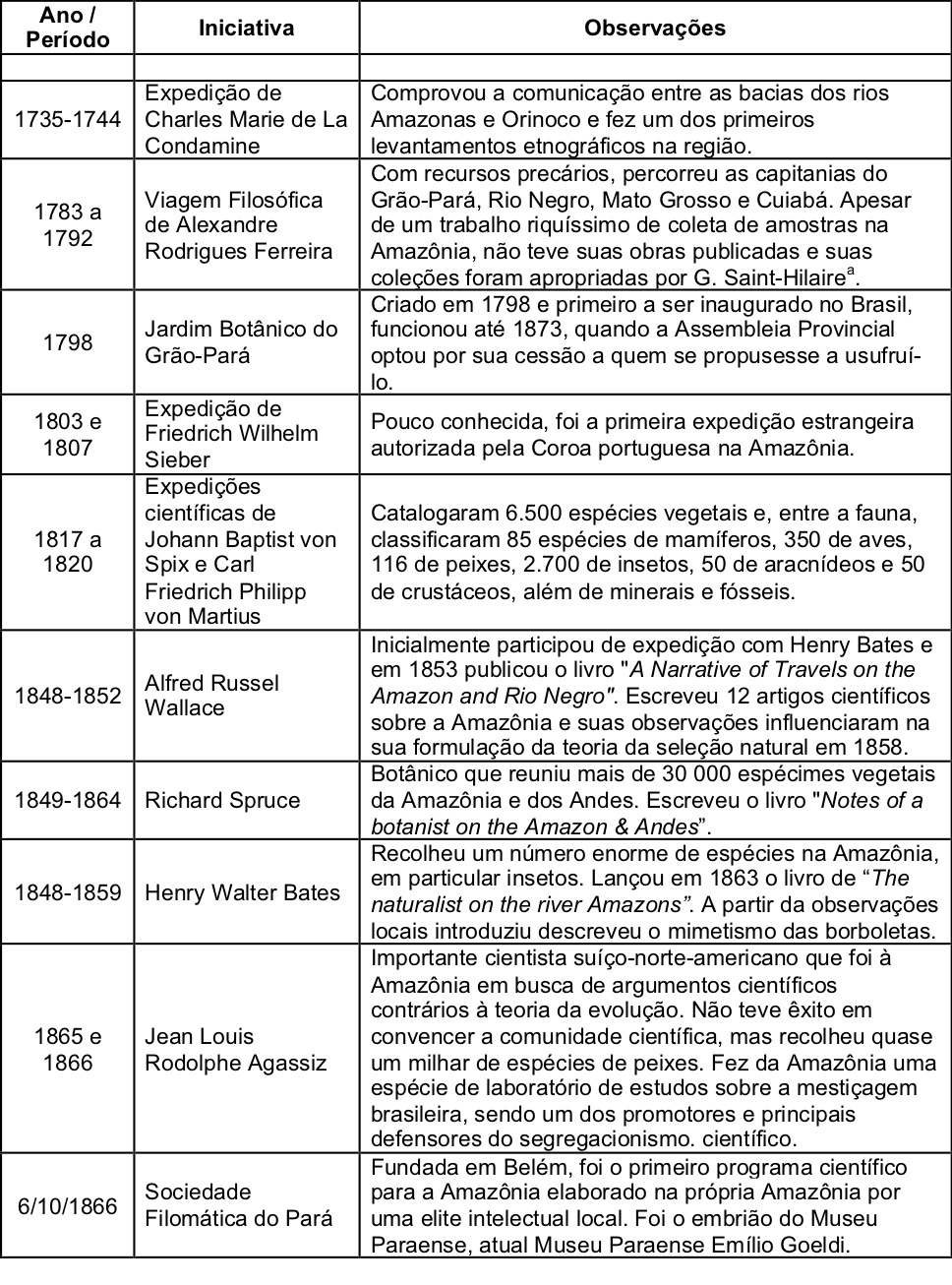

Há muito conhecimento científico sobre esta floresta úmida que cobre a maior parte da Bacia Amazônica da América do Sul, da qual 60% de seus 5,5 milhões de km2 se encontram no Brasil.[2] Os outros 40% se distribuem por sete países da América do Sul (Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname) e um europeu, a França, que se faz presente por meio do departamento ultramarino Guyane (aqui denominado Guiana Francesa). No século XIX, vários pesquisadores foram atraídos pela Amazônia e ocorreram várias expedições científicas (Quadro 1). Destaque especial deve ser dado à cientista alemã Emilia Snethlage, primeira mulher a ocupar um cargo como pesquisadora em uma instituição pública brasileira, o Museu Paraense (atual Museu Paraense Emílio Goeldi), fundado em 1866 (Figura 2). A contribuição de colaboradores locais (indígenas, ribeirinhos, escravizados, imigrantes, …) foi decisiva para as expedições naturalistas (e continua sendo), inclusive do ponto de vista de contribuições importantes para o conhecimento científico.[3]

Quadro 1: Principais iniciativas científicas na Amazônia que contribuíram para o conhecimento dos recursos naturais na região (até 1870).

Quadro 1: Principais iniciativas científicas na Amazônia que contribuíram para o conhecimento dos recursos naturais na região (até 1870).

a) Conforme aponta Henrique S. Carneiro em História da Ciência, da Técnica e do Trabalho no Brasil. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Bibliografías, 2002, Puesto en línea el 09 février 2005. URL : http://nuevomundo.revues.org/index573.html.

b) Sobre esse tema ver Machado, M.H.P.T., 2007. A ciência norte-americana visita a Amazônia: entre o criacionismo cristão e o poligenismo “degeneracionista”. Revista USP, São Paulo, n.75, p. 68-75, setembro/novembro; e Keila Gringberg, 2009. O racismo de Louis Agassiz. Matéria publicada em 11/12/2009. Disponível em https://cienciahoje.org.br/coluna/o-racismo-de-louis-agassiz/.

Sob outra perspectiva, Marilene da Silva Freitas, professora titular da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e coordenadora do Laboratório de Estudos Interdisciplinares das Ciências Sociais na Amazônia do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PGSCA), afirma: “é um escândalo que 65% das famílias amazonenses sofram atualmente com a escassez de alimentos, conforme levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)”, problema que tem sido agravado pelas cheias severas registradas nos rios do Amazonas em 2022.

Século XX até hoje – Ciência para a Amazônia desenvolvida na Amazônia

Se do século XVI ao XIX a ciência na Amazônia se pautou pelos estudos de recursos naturais disponíveis, na virada do século XIX para o século XX o foco passa a ser o desenvolvimento da região. O ciclo da borracha, que se iniciara em 1880 atraindo milhares de pessoas para a região, provocou um rápido crescimento de cidades como Manaus e Belém, que passaram a contar com energia elétrica, linhas de bondes elétricos, serviços de telefonia, água encanada, sistema de esgoto e iluminação pública. Em consequência do boom da economia extrativista do látex, a ciência na Amazônia também se desenvolveu. A Escola Livre de Instrução Militar do Amazonas, criada em 1908, foi transformada em Escola Universitária Livre de Manáos, em 1909,[4] e depois em Universidade de Manaus, em 1913, para então ser desativada em 1926.

“Nesse início do século XXI, sustentabilidade tornou-se objetivo e meta de inúmeros projetos e produtos. Mudanças no clima, impactos ambientais, pandemia da covid-19, crescimento de movimentos migratório e de políticas de xenofobia têm marcado a história mundial recente.”

Como parte de uma proposta política de expansão demográfica e econômica, o Presidente Getúlio Vargas criou a Escola de Engenharia do Pará (1931), num projeto de industrialização do país, e o Instituto Agronômico do Norte (IAN – 1939),[5] com a função de impulsionar a agricultura em substituição ao extrativismo da borracha. Destaca-se também nesta época a proposta de criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica (IIHA), aprovada em 1946 em sessão da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em Paris. O IIHA deveria reunir Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, França, Grã-Bretanha e Holanda, países com interesses imediatos na região, e foi proposta por Paulo Estevão de Berredo Carneiro, cientista e representante brasileiro na Unesco. Após inúmeras idas e vindas, a Convenção Constitutiva do IIHA foi arquivada pela Câmara dos Deputados em 1951, sem nunca ter sido levada à votação no plenário.[6]

Ao longo do século XX, destacam-se também a criação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA – 1952); e da Superintendência da Borracha (Sudhevea – 1967), convertida, em fevereiro de 1989, junto com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema) e a Superintendência de Pesca (Sudepe), em Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). No início do século XXI há ainda a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA – 2001), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM – 2002) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM – 2008).

Figura 2. Lista de cargos e funções do Museu Goeldi no ano de 1908, no qual a Dra. Emilia Snethlage é identificada como Emilio Snethlage

(Coleção Almanak. Hemeroteca Digital [1908]. Extraído de Alberto, D.; Sanjad, N. Emília Snethlage (1868-1929) e as razões para comemorar seus 150 anos de nascimento. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 14, n. 3, p. 1047-1070, set.-dez. 2019)

Cabe destacar a criação em 2009, do Museu da Amazônia (Musa), que ocupa 100 hectares da Reserva Florestal Adolpho Ducke, do INPA, em Manaus. Belém já possuía o MPEG desde do século XIX e, como apontam Velthem e Candotti (2019) na publicação comemorando seus 150 anos, atualmente os museus e suas coleções devem permitir um necessário ir e vir entre pesquisadores, colecionadores, técnicos e interlocutores. No caso da Amazônia, povos indígenas devem poder acessar o que foi dito, escrito, coletado sobre eles e entre eles iniciativas que visam o desenvolvimento e devem ser parceiros na estruturação e na documentação dos itens de patrimônio que foram musealizados. E essa é a proposta do Musa, um museu a céu aberto, de cultura e memória popular. Ennio Candotti, diretor do Musa, destaca que museus a céu aberto existem desde o final do século XIX em grandes centros ou distantes deles, principalmente em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, de quebradeiras de coco, de pescadores e de pequenos agricultores tradicionais, entre outros. O Brasil abriga vários deles, incluindo o Inhotim, maior museu a céu aberto do mundo.

Candotti, que foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) por quatro mandatos, aponta que a diferença do Musa para outros museus a céu aberto é que “as árvores da floresta do Musa são originais, estão no ecossistema onde se encontram há milênios, contam uma história evolutiva de milhares ou milhões de anos”. Ganhador do Prêmio Kalinga de Popularização da Ciência, concedido pela Unesco, e um dos fundadores da International Union of Scientific Communicators, associação com sede em Mumbai, Candotti aponta que um desafio do Musa, e de outros museus in situ, é contar esta história evolutiva (da filogenia) com exemplos ao vivo em seu ecossistema original. Os museus ao ar livre ou jardins botânicos ex situ em geral apresentam cópias, que “imitam” os originais e estão localizados em ecossistemas artificialmente adaptados para que cresçam: “mas os polinizadores, insetos fungos microrganismos não são originais”, salienta.

A Ciência na Amazônia: estratégias antigas, olhares modernos

Nesse início do século XXI, sustentabilidade tornou-se objetivo e meta de inúmeros projetos e produtos. Mudanças no clima, impactos ambientais, pandemia da covid-19, crescimento de movimentos migratório e de políticas de xenofobia têm marcado a história mundial recente. Alternativas são apontadas e o termo bioeconomia tornou-se obrigatório nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. A Amazônia, considerada a área de maior diversidade no planeta, tornou-se a menina dos olhos de segmentos que incluem o vice-presidente da República General Mourão, a Frente Parlamentar da Bioeconomia (que não conta em sua Comissão Executiva com nenhum representante da Amazônia) e diversos representantes do Agro brasileiro. Nurit Bensusan, ecóloga e coordenadora do tema Biodiversidade do Instituto Socioambiental (ISA), em entrevista recente ao “O Joio e o Trigo” aponta acertadamente que o termo bioeconomia não é uma novidade, mas do jeito que as discussões estão sendo feitas estão sendo ignorados “o trabalho que as populações tradicionais já faziam, buscando valorização dos recursos, e conhecimentos dos territórios onde estão” (Figura 3).

“É preciso conceber, construir, pensar coletivamente, criando espaços onde os saberes dessas populações dialoguem em condições de igualdade com o conhecimento científico, sem que seja considerado subsidiário ou subalterno”.

Freitas assinala que “a abordagem interdisciplinar de problemas como pobreza, meio ambiente, desenvolvimento, entre outros, permite que a pesquisa na Amazônia tenha outro foco, e que a Amazônia não seja apenas um lugar de realização das pesquisas de pessoas muito bem intencionadas, claro, mas que não têm nenhuma inserção na região e nem pretendem ter”.

Num esforço de conciliar conhecimento científico com valorização do conhecimento local, inúmeros projetos de desenvolvimento já foram – e continuam sendo – propostos. Muitos defendem o uso de tecnologias de ponta para promover o desenvolvimento na região, alguns envolvem instituições da Amazônia como o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e o INPA. Destaca-se aqui o Programa Terceira via Amazônica – Amazônia 4.0, liderado pelo meteorologista Carlos Nobre, com direção científica do biólogo Ismael Nobre, além de outros membros do Grupo de Pesquisa Amazônia em Transformação, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP). O Amazônia 4.0 é resultado de uma parceria do IEA-USP com o Imazon, com financiamento do Instituto Arapyaú.

Figura 3. Curso de gestão territorial realizado em julho de 2022 pelo Instituto Socioambiental (ISA), na Reserva Extrativista (Resex) do Iriri, na Terra do Meio, Pará em parceria com as Associações dos Moradores das Resex e com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

(ISA. Reprodução)

Segundo Carlos Nobre, pesquisador colaborador do IEA-USP, o Amazônia 4.0 visa “trazer inovações tecnológicas da indústria 4.0 para agregar valor aos produtos da biodiversidade da Amazônia, mas que tem pouquíssima penetração histórica e continua até hoje nos mercados de produtos alimentares, para as indústrias para fármacos, e combinar com conhecimentos ancestrais dos povos indígenas e comunidades locais que há milênios vivem com a floresta em pé, tiram da floresta em pé todo seu bem-estar social, ambiental, econômico e de saúde”. Nobre destaca o papel dos Laboratórios Criativos da Amazônia cujo objetivo é “demonstrar na prática, não só na teoria, que é possível levar para a Amazônia modernas tecnologias da indústria 4.0 para agregação de valor aos produtos de várias cadeias de produtos da floresta”.

O primeiro Laboratório será levado para quatro comunidades da Amazônia que serão capacitadas para o desenvolvimento de ecossistemas de inovação, sustentabilidade e negócios sustentáveis, sendo três para a cadeia do cacau e um para a cadeia do cupuaçu. São iniciativas importantes cujo sucesso depende também do diálogo e da compreensão dos anseios das populações locais. Como aponta Bensusan, “é preciso conceber, construir, pensar coletivamente, criando espaços onde os saberes dessas populações dialoguem em condições de igualdade com o conhecimento científico, sem que seja considerado subsidiário ou subalterno”.

“Não faz sentido dizer que vamos repensar a economia da Amazônia, se ela não for uma nova economia de fato, com o protagonismo dos povos da floresta e não usando esses povos e seus conhecimentos como subsídio para economia que preda a sócio-biodiversidade.”

Bensusan, que no momento da elaboração desta matéria se encontrava na Reserva Extrativista do Iriri, Altamira (PA), aponta que não faz sentido dizer que vamos repensar a economia da Amazônia, se ela não for uma nova economia de fato, com o protagonismo dos povos da floresta e não usando esses povos e seus conhecimentos como subsídio para economia que preda a sócio-biodiversidade, subalterniza essas comunidades e serve apenas aos mesmos de sempre. E acrescenta, “esses povos possuem conhecimento valioso ecológico, que eles usam para manejar as espécies com que trabalham e cuja produção pode ser valorizada, incluindo em seu preço a manutenção da integridade da floresta e de seus serviços ambientais. Além disso, há um gigantesco cabedal de conhecimentos que em parcerias equitativas entre comunidades, pesquisadores e empresas, com incentivo e fomento à pesquisa, poderia gerar inovação a partir da biodiversidade amazônica”. Afinal, pensar cientificamente exige uma relação intrínseca com a realidade.

Notas

[1] Loureiro, J. de J. P. Cantares amazônicos. 1. ed. São Paulo, SP: Roswitha Kempf Editores, 1985.

[2] No Brasil, o termo Amazônia se refere ora à formação florestal, ora à região geográfica, ora ao bioma e ora ao conceito instituído pelo governo brasileiro – a Amazônia Legal – que abrange aproximadamente 5 milhões de km² de florestas e biomas, incluindo a Floresta Amazônica brasileira, parte do Pantanal e parte do Cerrado, ocupando 61% do território nacional, e se estendendo pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Maranhão.

[3] Moreira, Ildeu de Castro. O Escravo do Naturalista, Ciência Hoje v. 31, n. 184, p. 40-48.

[4] Cabe destacar que embora a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tenha sido criada em junho de 1962, o Conselho Diretor da Fundação UFAM decidiu que a data de comemoração da instalação da universidade seria a mesma data criação da primeira universidade brasileira, a Escola Universitária Livre de Manáos. Com isso, a UFAM tem sido considerada a universidade mais antiga do Brasil, antecedendo a Universidade Federal do Paraná, criada em março de 1913.

[5] O IAN realizava experimentos no Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí e nos então territórios do Amapá, Rio Branco, Acre e Rondônia.

[6] Detalhes sobre a proposta de criação do IIHA podem ser encontrados em Magalhães, R.C.S.; Maio, M.C. Desenvolvimento, ciência e política: o debate sobre a criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.14, suplemento, p.169-189, dez. 2007.