Mudanças culturais nas boas práticas de pesquisa para o compartilhamento do conhecimento como bem público.

Visão conceitual

O termo “Ciência Aberta” tem muitas definições diferentes, dependendo de quem o emprega e com que objetivo. Há vários estudos que se preocupam com os princípios desse movimento (o que é?), destacando-se dentre eles as recomendações da Unesco,[1] que levaram mais de 2 anos a serem elaboradas, após consultas aos países membro, entidades científicas e grupos de pesquisadores. Já outros se preocupam com questões de implementação computacional (como?) e ainda outros com políticas e custos. Fato é que o foco é na criação, disseminação e democratização do conhecimento por meio da colaboração entre pesquisadores (às vezes envolvendo não-cientistas), direta ou indiretamente, de forma a que tudo que é usado e produzido em qualquer pesquisa possa ser livremente reutilizado em outras pesquisas. “Colaboração em pesquisa, sem fronteiras” seja talvez um dos conceitos básicos associados.

Como destacado no relatório de 2023 da Academia Brasileira de Ciências (ABC) sobre Ciência Aberta,[2] o termo Ciência Aberta “é normalmente usado para indicar o conjunto de políticas, iniciativas e ações para disseminar conhecimento, normalmente por meios digitais, de forma que todos os objetos associados à pesquisa científica se tornem acessíveis a todos, sejam reutilizáveis e permitam a reprodutibilidade”. O principal objetivo da Ciência Aberta é promover inovação e o avanço do conhecimento por meio de colaboração, compartilhamento e reutilização de resultados da pesquisa, independente de barreiras geográficas, temporais, políticas, sociais ou culturais. Características adicionais da Ciência Aberta incluem transparência das práticas científicas e possibilidade de verificação independente, garantindo assim confiança na integridade da pesquisa.

A pesquisa conduzida em um ecossistema de Ciência Aberta envolve e induz um conjunto de boas práticas, todas visando compartilhamento dos “artefatos” associados a uma pesquisa — como publicações, dados, algoritmos, processos computacionais, software, especificações de design de hardware e metodologias usadas para conduzir um determinado projeto de pesquisa. Desta forma, Ciência Aberta pressupõe que toda pesquisa, desde sua concepção, deve se preocupar com disseminação — da especificação dos problemas sendo tratados, da metodologia, dos resultados — como muito bem discutido no relatório da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, denominado “Open Science by Design”,[3] que destaca o fato que Ciência Aberta é algo que se planeja, e não uma consequência de documentação posterior dos objetos para compartilhamento futuro. Esta concepção de fazer ciência está acarretando grandes mudanças culturais em todo o mundo, um processo gradativo em andamento.

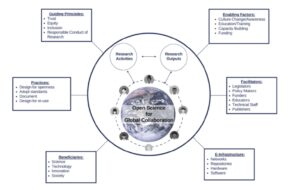

A Figura 1 ilustra o ecossistema da Ciência Aberta do ponto de vista dos pesquisadores. Ela é reproduzida de um relatório [4] da Interacademy Partnership (IAP), um órgão que congrega cerca de 150 Academias de Ciência nacionais ou regionais, produzido em 2020 para subsidiar as Recomendações da Unesco sobre Ciência Aberta. Concebida por representantes de 10 Academias de Ciência de todo o mundo (África do Sul, Brasil, Benin, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, Itália, Paquistão, e a Global Young Academy), tem também feedback de representantes das Academias da Hungria, França e Japão, e representa os principais atores e agentes do ecossistema de Ciência Aberta.

Figura 1. Ecossistema da Ciência Aberta do ponto de vista dos pesquisadores

(Fonte: Imagem reproduzida do relatório [4] da Interacademy Partnership – IAP)

Centrada na noção de Ciência Aberta para colaboração global, ilustra como pesquisadores do mundo inteiro colaboram trocando resultados e práticas científicas, que por sua vez produzirão novos resultados, modificando e ampliando as práticas existentes. Cada uma das caixas associadas, de cima à direita, na direção dos ponteiros de um relógio, contém palavras-chave que destacam: os princípios básicos (confiança, equidade, inclusão, responsabilidade na execução de uma pesquisa), os fatores que permitem seu funcionamento (mudança cultural, treinamento, capacitação, financiamento), agentes facilitadores (legisladores, criadores de políticas, agências de fomento, educadores, pessoal técnico e editoras), a infraestrutura computacional necessária (redes de computadores, repositórios, software, hardware), beneficiários (ciência, tecnologia, inovação e a sociedade como um todo) e algumas práticas importantes (concepção visando abertura e reuso, adoção de padrões, documentação).

Um dos princípios básicos — condução responsável da pesquisa — inclui todas as questões de ética em pesquisa, amplamente tratada pela legislação brasileira (por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira quando a pesquisa envolve seres humanos). Nesse sentido, os comitês de ética são essenciais para garantir as boas práticas de Ciência Aberta. Ao mesmo tempo, muito precisa ser feito para adaptar as práticas de alguns desses comitês ao “novo mundo de pesquisa baseada em infraestrutura computacional”. Abertura não significa que tudo é aberto, mas o fechamento total pode ser nocivo ao avanço do conhecimento.

A figura se destaca da maioria das ilustrações que apresentam a Ciência Aberta por identificar vários conjuntos de fatores importantes que se complementam e interagem no ecossistema correspondente. Ela mostra que a infraestrutura computacional é apenas um dos muitos fatores necessários para se atingir a Ciência Aberta Embora sem a infraestrutura não se possa implementar a Ciência Aberta, tal infraestrutura precisa ser construída a partir dos princípios norteadores, dependendo de pessoas e práticas, e sempre visando os beneficiários. Nota-se também que algumas das propriedades importantes associadas, como transparência ou reprodutibilidade, não são mencionadas na figura (embora sejam destacadas no relatório). Na verdade, tais propriedades podem ser consideradas consequência das boas práticas de praticar ciência com abertura. Outras visões, como as da Unesco,[5] se concentram nos artefatos associados.

Todos esses conceitos e definições definem “o que” — Ciência Aberta se baseia em colaboração sem fronteiras, por meio de troca de informações. No entanto, faltam mais detalhes para permitir o entendimento — “o que deve ser compartilhado”, “onde”, “como”, “quando”, mostrando claramente a separação entre princípios e as boas práticas que os implementam.

Implementação no mundo digital – repositórios interligados e atores

Colaboração é parte integral da vida de um pesquisador — há vários séculos pesquisadores trocam ideias por correspondência, razão pela qual alguns afirmam que a Ciência Aberta surgiu há séculos. Hoje, ela está intimamente ligada à sua viabilização por meios digitais, de forma que, frequentemente, quando se fala em Ciência Aberta, as pessoas pensam imediatamente na sua implementação digital, baseada na interligação, via redes de computadores, de repositórios. Estes últimos armazenam e disponibilizam, dentre outros, publicações (acesso aberto), software, dados, especificações de hardware, algoritmos, metodologias, sempre os associando a alguma pesquisa. Publicações, dados e software são normalmente considerados os três principais pilares do ecossistema de Ciência Aberta, sendo inclusive tratados como resultados de pesquisa igualmente importantes. O seu reaproveitamento pode avançar o conhecimento e, no caso de dados ou software, diminuir os custos de novas coletas ou recodificação. Muitos dizem, inclusive, que o software é um tecido que permite conectar pesquisas, interpretando e visualizando os dados e permitindo tomada de decisão.

“Ciência Aberta é algo que se planeja, e não uma consequência de documentação posterior dos objetos para compartilhamento futuro.”

Repositórios podem ser vistos como uma infraestrutura complexa que envolve hardware, software e pessoal especializado em criá-los e mantê-los, cuidando da integridade, curadoria e preservação dos artefatos de pesquisa que contêm. A criação e manutenção de repositórios exige equipes multidisciplinares, incluindo profissionais de Tecnologia da Informação e, normalmente, pessoal com formação em arquivologia ou ciência da informação, que tenham tido treinamento nas práticas de Ciência Aberta. Como mostram todos os exemplos bem sucedidos no mundo para essa infraestrutura, a gestão desses repositórios exige um grupo composto por esses dois tipos de profissionais e também, necessariamente, pesquisadores experientes em vários domínios do conhecimento — tipicamente representando grandes áreas do conhecimento. Via de regra, a viabilidade dessas estruturas depende de normatização específica em uma instituição, tornando-se parte da sua “política de estado”, para garantir sua permanência — por exemplo, em universidades do mundo inteiro, e também no Brasil, repositórios para a Ciência Aberta estão atrelados a alguma instância da reitoria, em geral pró-reitoras de pesquisa ou equivalentes.

A catalogação dos arquivos exige participação intensa dos pesquisadores envolvidos, pois cada tipo de pesquisa tem descrições próprias e metadados específicos, sem os quais não se pode encontrar os arquivos desejados. Exemplos são as grandes diferenças encontradas entre padrões de metadados em ciências sociais, astronomia, computação quântica, biológicas, engenharias ou saúde, todos bem diferentes entre si. Normalmente, no mundo inteiro, a curadoria dos arquivos é realizada pelos pesquisadores — são eles os autores e responsáveis pela veracidade dos artigos, ou dos conjuntos de dados, ou do software. Nenhuma pessoa, sozinha, qualquer que seja sua formação, consegue dar conta dos múltiplos papéis, conhecimento e habilidades necessárias para apoiar o funcionamento do ecossistema de Ciência Aberta.

Internamente, o conteúdo de um repositório é dividido em um catálogo e pelos arquivos propriamente ditos. O catálogo descreve (e aponta para) os arquivos (publicações, dados, hardware, software) produzidos pelos cientistas, de forma que qualquer um ache os arquivos que deseja, a partir de consultas ao catálogo. Esta separação é importante para se entender a implementação de Ciência Aberta, também descrita como “tão aberta quanto possível, tão fechada quanto necessária”. Os catálogos são abertos, mas os arquivos para os quais apontam podem seguir várias políticas de privacidade e restrição ao conteúdo.

Ciência Aberta não significa que tudo é disponível e aberto — há questões éticas e legais (e até mesmo de segurança nacional) que impedem a abertura total de tudo. No entanto, o simples fato de já haver uma catalogação ajuda a organização do conteúdo e permite que, quando desejado, pessoas interessadas em conteúdo fechado contatem os responsáveis (autores) para mais informações.

Se o texto até aqui se concentrou em pesquisadores, é importante destacar uma das vertentes da Ciência Aberta, denominada Ciência Cidadã, em que não-cientistas devidamente treinados participam da co-criação do conhecimento. Inúmeros projetos de ciência cidadã são inclusive iniciados por não-cientistas, sendo posteriormente continuados com a participação de pesquisadores. O envolvimento, por exemplo, de povos indígenas nesse processo é uma das formas da ciência cidadã.

“Abertura não significa que tudo é aberto, mas o fechamento total pode ser nocivo ao avanço do conhecimento.”

Apesar de ser aplicável a todos os tipos de pesquisa praticada em qualquer ambiente, público ou privado, as recomendações e políticas da Ciência Aberta se referem, em geral, à pesquisa financiada com verbas públicas. O princípio fundamental é que os resultados de pesquisas financiadas por dinheiro público são um bem público. Em tais casos, esses resultados devem ser disponibilizados publicamente a todos os setores — a comunidade científica, empresas, governo e, principalmente, a sociedade como um todo — o mais rápido possível, respeitando questões legais e éticas, como privacidade, segurança ou propriedade intelectual. Isto não impede, no entanto, a ampla participação de entidades privadas no movimento de Ciência Aberta, como já vem ocorrendo fora do Brasil.

Mudança de cultura e política nacional

É importante retomar os princípios básicos da Ciência Aberta já aqui citados (confiança, equidade, inclusão, responsabilidade e ética na execução de uma pesquisa), e mostrar como esses princípios se afinam aos princípios de uma sociedade democrática que levam também à equidade, transparência, colaboração, justiça social e inclusão. Numa democracia, não é suficiente produzir representação política com base no sufrágio, precisa-se governar democraticamente. Torna-se imperativo, então, enfrentar, eficientemente, os desafios apresentados pela sociedade democrática nos mais variados setores, como é o caso aqui analisado da produção de conhecimento possibilitada pela ciência aberta.

Acresce-se que o processo de democratização das sociedades faz com que, cada vez mais, a imprensa, as organizações não governamentais (ONGs) e a sociedade civil organizada procurem exercer influência para que a produção científica e tecnológica tenha uma maior responsabilidade social e para isso, ela precisa ser mais transparente. Nesse sentido, se poderia supor que as demandas sociais aumentem em vários setores, inclusive no que concerne à Ciência e à Tecnologia e, mais especificamente, no que se refere à ciência aberta. Essa ideia está presente em alguns estudos na área de Ciência, Tecnologia e Sociedade, uma delas citada a seguir: “Se, no século passado, a ciência falou para a sociedade, neste século, a sociedade passa a falar para a ciência”.[6]

Em relação à Ciência Aberta, com as exceções nos casos que envolvem segurança, questões éticas ou legais, a abertura dos “artefatos” associados (artigos, software, dados, especificações) pode possibilitar o avanço da ciência e da inovação enquanto outros cientistas podem ir adiante nos resultados alcançados ou até os contestar. Essa possibilidade aumenta a confiança e a legitimidade da ciência reforçando que, numa sociedade democrática, a legitimidade também é um aspecto importante, além do fato, de tornar a ciência mais valorizada e consequentemente, com possibilidades de maiores financiamentos e maior aproveitamento do conhecimento.

As questões aqui levantadas referentes ao contexto democrático e às características da Cciência Aberta levam à necessidade, no Brasil, de se elaborar uma política de ciência aberta que contemple os fatores que permitem seu funcionamento (mudança cultural, treinamento, capacitação, financiamento), e outros discutidos na Figura 1 – agentes facilitadores, a infraestrutura computacional necessária e algumas práticas importantes (concepção visando abertura e reuso, adoção de padrões, documentação).

Ainda que a Ciência Aberta seja um movimento mundial que propõe uma mudança cultural na forma como a ciência é produzida, compartilhada e comunicada, a mudança cultural também se constitui o maior desafio (sem secundarizar os outros fatores que permitem o seu funcionamento já citados), exigindo mais tempo e enfrentando muitas dificuldades, pois a cultura influencia a ciência através de narrativas, mitos, e a maneira como diferentes sociedades encaram a pesquisa e a inovação. E a cultura que domina continua arraigada na publicação dos resultados das pesquisas e não dos dados ou de outros resultados, como software, ainda que Robert Merton já em 1942, descreveu “quatro conjuntos de imperativos institucionais que determinam o ethos da ciência moderna: comunismo, universalismo, comunicação, desinteresse e ceticismo organizado”.[7]

Finalmente, uma última observação sobre a mudança cultural. Faz parte da prática científica o rigor na pesquisa e a documentação do que foi feito, para permitir verificação e reprodutibilidade. É também consenso que a colaboração científica é realidade. Sob tal perspectiva, o que mudou com o aparecimento da ciência aberta? A democratização do conhecimento ensejada pela abertura também significa repensar o que significa reuso. A noção de colaboração por meio de reuso de resultados abertos agora inclui gente com quem talvez nunca conheçamos, e que vai reusar nosso trabalho disponibilizado abertamente. Com isso, a documentação precisa também se preocupar com reuso por pesquisadores de outras áreas (exigindo mais detalhes) ou para outros fins não imaginados. Por exemplo, dados obtidos de estudos sobre Covid podem ser reusados (e o foram) para desenvolver novos sistemas que facilitem a visualização de informação, não necessariamente associados a questões de saúde. Ou um algoritmo criado para analisar textos pode ser (e o foi) usado para processar cadeias de DNA, nas origens da bioinformática. Editores de jornais franceses jamais imaginariam que um jornal serviria de material para obras de arte, como as colagens de Picasso ou Braque.

“Os resultados de pesquisas financiadas por dinheiro público são um bem público.”

Combinada a este “reuso para fins não imaginados”, a abertura em si cria insegurança entre pesquisadores — por exemplo, se os dados abertos forem usados para fins ilegais. No entanto, má ciência,[8] má-fé e desonestidade não são evitadas por resultados fechados; ao contrário, a abertura facilita o reconhecimento de plágio. Além disso, como já mencionado, existem várias gradações de abertura (tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário). E o entendimento de tudo isso faz parte da mudança cultural.

Este número especial da Ciência e Cultura aborda algumas das inúmeras facetas da Ciência Aberta no Brasil e no mundo, com artigos, entrevistas, vídeo e podcast, com contribuições de pesquisadores de várias áreas, várias regiões do Brasil e exterior, ilustrando a riqueza e a complexidade deste novo mundo. Questões científicas, culturais, tecnológicas, econômicas, em que o foco é a criação e disseminação do conhecimento – e em que, sempre, pessoas são o ponto chave. Para conhecer ainda mais, sugerimos as organizações multinacionais Research Data Alliance,[9] World Data System [10] e Research Software Alliance [11] – respectivamente tratando de dados abertos, repositórios institucionais e software de pesquisa aberto.

3 comments

Posicionamento sensato e que me representa, importante que chegue à gestão do CNPq.

Ciência aberta é uma conquista. Sem dúvida, importante para a comunidade científica e também para os divulgadores de ciência. No entanto, fica uma pergunta: a ciência aberta não seria ainda mais útil a aqueles que controlam infraestrutura, plataformas e editoras científicas? Um bom negócio: acesso ao conhecimento gratuitamente para depois vendê-lo na forma de dados bem como controle do conhecimento para as empresas privadas que detêm seus laboratórios e patentes. Como sair desse impasse? Para quem e por que meios abrir a ciência?